È in quella età “lurida e sfarzosa” del Seicento in cui nascevano le prime versioni di fiabe quali La bella addormentata e Cenerentola, dove un nobile si innamora di una bella popolana, invertendo così l’ordine sociale costituito, che Alessandro Manzoni pensò di adattare una storia che quell’ordine restaurava nel suo pieno regime: la storia, che egli chiamava “cantafavola” nelle lettere agli amici, di un signorotto tanto gentiluomo quanto prepotente che pretende di mettere letteralmente le mani su una povera villanella non perché invaghito di lei ma per via di una scommessa stabilita con un cugino della stessa pasta, perpetrando perciò un sopruso e affermando il primato medievale del signore padrone di terre e terricoli.

Come Verga mezzo secolo dopo nei Malavoglia e come presto faranno in Francia Balzac, Dumas e Zola, in Inghilterra Dickens, l’autore dei Promessi sposi, portando in Italia il romanzo moderno, non è delle classi dominanti che intende rappresentare la dispettosa condizione di superiorità, volta pure a giustificare una volgare scommessa tra il conte Attilio e don Rodrigo sulle sorti di Lucia Mondella, perché è a quelle più umili che volge lo sguardo, volendo esplorare per primo il “ventre” di una società che però, a differenza che in tutti gli altri autori di interessi sociali, non è la sua, né lo è il tempo narrato. Sua è invece la città che fa da sfondo, insieme con il territorio del ducato di Milano e parte della repubblica veneziana, a una vicenda che è “un misto di storia e invenzione” e che sostiene un romanzo storico ma nello stesso tempo sociale e anche intimo, così soddisfacendo i tre principali generi letterari dell’Ottocento romantico.

Un pregio questo ma anche un difetto, perché, attratto dalla storia che sappia coniugare la letteratura, Manzoni guarda all’esempio di Walter Scott (di cui legge il solo Ivanhoe) e si addice, con l’espediente del manoscritto ritrovato, a rinverdire il Seicento milanese, dimentico però che si trova in una stagione letteraria, il primo Romanticismo, che inoca in Italia il perseguimento di ideali anche patriottici, scenari risorgimentali di rivendicazioni e guerre, ribalte di eroi e bandiere, non certo svenevoli ed estenuati amori plebei implicati con capricci di nobili perdigiorno e piantagrane figli di un periodo storico che semmai, per lo stesso clima di dominazione straniera, dovrebbe suggerire tutt’altri rivolgimenti tirtaici. Deludendo le aspettative politiche del momento, Manzoni dà allora, con molto coraggio e sorvolando il suo presente, un romanzo che per il suo contenuto privato è al secondo Romanticismo che piuttosto protende le cime, quello flaccido e lacrimoso dei Prati e degli Aleardi nel quale il pietismo fa da crisma invalente, forbito nella rassegnazione e nella sottomissione contro ogni rigurgito di rivolta, talché velleitarie risultano le stizze e i propositi di vendetta di Renzo, che finisce cristianamente anche per perdonare don Rodrigo.

Un pregio questo ma anche un difetto, perché, attratto dalla storia che sappia coniugare la letteratura, Manzoni guarda all’esempio di Walter Scott (di cui legge il solo Ivanhoe) e si addice, con l’espediente del manoscritto ritrovato, a rinverdire il Seicento milanese, dimentico però che si trova in una stagione letteraria, il primo Romanticismo, che inoca in Italia il perseguimento di ideali anche patriottici, scenari risorgimentali di rivendicazioni e guerre, ribalte di eroi e bandiere, non certo svenevoli ed estenuati amori plebei implicati con capricci di nobili perdigiorno e piantagrane figli di un periodo storico che semmai, per lo stesso clima di dominazione straniera, dovrebbe suggerire tutt’altri rivolgimenti tirtaici. Deludendo le aspettative politiche del momento, Manzoni dà allora, con molto coraggio e sorvolando il suo presente, un romanzo che per il suo contenuto privato è al secondo Romanticismo che piuttosto protende le cime, quello flaccido e lacrimoso dei Prati e degli Aleardi nel quale il pietismo fa da crisma invalente, forbito nella rassegnazione e nella sottomissione contro ogni rigurgito di rivolta, talché velleitarie risultano le stizze e i propositi di vendetta di Renzo, che finisce cristianamente anche per perdonare don Rodrigo.

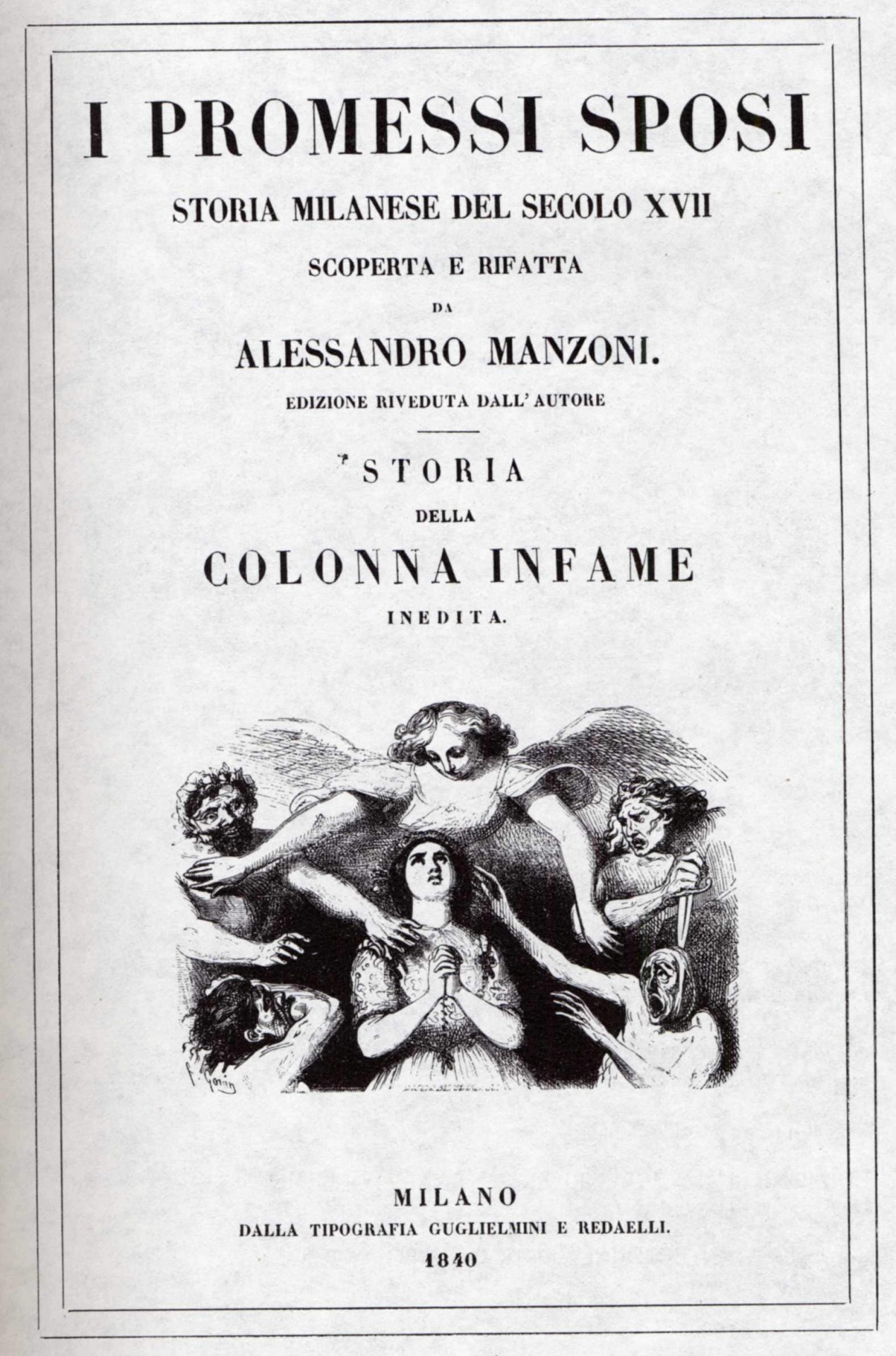

Tuttavia, nel tempo del Fermo e Lucia e poi nel 1840 del testo definitivo, rivisto in funzione di una maggiore aderenza al modello linguistico nazionale con l’uso accentuato di toscanismi in sostituzione dei dialettali lombardismi della Ventisettana, il romanzo si salva e viene apprezzato (assurgendo nei decenni a capolavoro assoluto della letteratura italiana, ma solo italiana): e ciò grazie alla sperimentazione proprio di uno stile lessicale del tutto nuovo, di grande suggestione, sorvegliatissimo e fatto soprattutto per essere inteso da una vasta platea popolare di lettori che stia in consentaneità con la stessa narrazione, lontano da salotti e palazzi, anche ricorrendo a un colloquio diretto col pubblico – i cosiddetti “cantucci lirici” – che fa del romanzo un racconto pseudo-orale e innanzitutto semplice nella sua struttura fino a essere elementare. Espunte infatti le parti più precisamente storiche, volute dall’autore anche nell’intento moralistico ed erudito proprio della sua epoca – ricordandosi di Giusti che diceva che “il fare un libro è meno di niente se il libro fatto non rifà la gente” – di educare la coscienza collettiva, l’intreccio risponde a un principio non solo di onniscienza ma anche di onnipresenza in forza del quale l’autore appare avvertito di ogni umore individuale e sempre vicino ai personaggi, che se lascia per raccontare di altri poi riprende per riportarli a pari del racconto – mirabile prodotto narratologico di un romanzo che eccelle per lo splendore dello stile e della costruzione diegetica, ma che pure tradisce difetti, ingenuità e incongruenze di fondo.

Quanto ai primi fa specie come la minuziosa acribia nel descrivere i fatti lasci poi posto, dopo la lunga dissertazione sulla peste, a un’accelerazione del racconto che diventa sbrigativo e superficiale. Appena accennate sono le circostanze della morte di Perpetua, del Griso, del conte zio e persino quelle del contagio di Renzo; di padre Cristoforo esiliato a Rimini scrive che la sua storia dal punto è in cui è stato lasciato “sarà raccontata in due parole” e di Renzo diretto a trovare Agnese scrive che “non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore”, al quale poi promette che in un momento gli farà passare tutto il tempo prima del ritorno di Lucia dal lazzaretto. Il risultato è una sensazione di disequilibrio che, nella fretta dell’autore di arrivare al termine, induce a supporre il prioritario interesse ormai soddisfatto di fungere da storico e raccontare i giorni della peste nonché una perdita di interesse circa l’epilogo della storia d’amore di Renzo e Lucia una volta superati tutti gli ostacoli.

Quanto alle ingenuità e alle incongruenze si pongono alcuni interrogativi e una riflessione sulla natura del romanzo stesso. Quale sarebbe stato se il cuore di Lucia fosse stato piuttosto conteso ad armi pari da Renzo e Rodrigo e lei avesse dovuto scegliere, attratta da due mondi contrapposti? Ma soprattutto, che tipo di interesse ha il baldanzoso e scioperato signorotto nei confronti proprio di quella giovane filatrice, che alla fine i bergamaschi immiseriranno, indispettendo Renzo, non trovandola affatto bella come presagiva la sua fama? Solo lui oltre Renzo la trova attraente da metterle gli occhi addosso tra le tante compagne della filanda con cui lei si conduce? Manzoni non lo precisa, perché ha scelto la prospettiva più “romanzesca” rendendo Renzo quanto più buono e amabile e don Rodrigo il più odioso e cattivo degli uomini, opponendo così bene e male nella canonica e facile dicotomia che non lascia dubbi al lettore circa il favore da accordare.

Spiega Manzoni che l’incaponimento del giovin signore, spinto al punto da ordire addirittura il rapimento della ragazza, è legato più che alla scommessa ai contraccolpi che gli deriverebbero nell’alta società dall’onta della reazione di un frate, padre Cristoforo, e di un villano, Renzo Tramaglino, senonché del suo colloquio con il cappuccino nessuno viene a conoscenza mentre Renzo non ha preso iniziativa alcuna nei suoi confronti, nemmeno privata. Anzi, a dispetto dell’ordine impartito ai suoi “bravi” da don Rodrigo di “sorvegliarlo e incontrarlo”, cioè di provocarlo, alla taverna Renzo “non gli dà nell’unghie”, cioè non li provoca, e loro non ottemperano alle disposizioni.

L’incontro alla taverna capita la stessa notte in cui sono programmati il rapimento di Lucia e il matrimonio strappato mercé la dichiarazione da rendere davanti al curato, presenti due testimoni. Una coincidenza da ‘helzapoppin: Lucia sfugge al rapimento perché è con il suo promesso sposo in casa di don Abbondio per tentare con un blitz il matrimonio dichiarato, circostanza nella quale una parte della critica ha voluto vedere l’intervento del Caso nella forma della Provvidenza, mentre è più facile pensare a una trovata romanzesca che peraltro coincide con una grossa falla della trama relativa ai tempi di svolgimento: il “vecchio servitore” di don Rodrigo va dopo il tramonto da padre Cristoforo per avvertirlo del progetto di sequestro per quella notte (quando il giorno prima, ancora ignaro del disegno che nasce solo la sera, dice al cappuccino che l’indomani mattina andrà a trovarlo per rivelargli le molte cose che sa: quali?) mentre il piccolo Menico, mandato la mattina da Agnese dal cappuccino al posto di Renzo, atteso dal frate per ragioni rimaste nella penna, solo a tarda sera torna al villaggio appena in tempo per fare scappare Agnese, Renzo e Lucia. Tutto ciò è romanzescamente imbastito per rendere rocambolesca e concitata la notte, giocata sul filo della suspence e del brivido ancor più perché decisiva per le conseguenze che si determinano in avanti.

Eppure in una lettera del 1822, quando ha da poco cominciato a scrivere il romanzo, Manzoni sembra avere le idee chiarissime circa l’intreccio, giacché scrive: “Io credo che il miglior modo di non fare come gli altri sia quello di considerare nella sua realtà la maniera di agire degli uomini e soprattutto di considerarla in ciò che essa ha di opposto allo spirito romanzesco”. Lo statuto dell’autore è fondato sul rigetto di ogni forma di artificio, di trovata e di costruzione. “In tutti i romanzi che ho letto” continua “mi par di vedere uno sforzo per stabilire rapporti interessanti e inattesi tra i vari personaggi, per ricondurli insieme sulla scena, per trovare vicende che contemporaneamente e in modi differenti influiscano sul destino di tutti, insomma un’unità artificiale che nella vita reale non si trova”.

Il modo di non fare come gli altri Manzoni lo trova però solo nella lingua, perché nel contenuto I promessi sposi involge una prova sfacciata del dominio anzichenò dello spirito romanzesco. E siamo alle altre incongruenze. Quando Lucia, prigioniera dell’innominato, si risveglia e parla con la vecchia sorvegliante, l’arrivo di don Abbondio non può avvenire in quel frangente perché nel frattempo si è avuto il lungo incontro dell’innominato con il cardinale, seguito dai preparativi per il viaggio e la liberazione della fanciulla. E ancora: romanzesco è certamente il comportamento di Renzo che si trova coinvolto nell’assalto ai forni e poi arrestato e ricercato solo per volere soddisfare la curiosità di vedere cosa sta succedendo, arrivando persino a ubriacarsi pur essendo astemio, quando il suo carattere posato e responsabile, la gravità del momento e l’urgenza di raggiungere il convento di padre Bonaventura tutt’altri pensieri che gozzoviglie dovrebbero ispirargli.

Il modo di non fare come gli altri Manzoni lo trova però solo nella lingua, perché nel contenuto I promessi sposi involge una prova sfacciata del dominio anzichenò dello spirito romanzesco. E siamo alle altre incongruenze. Quando Lucia, prigioniera dell’innominato, si risveglia e parla con la vecchia sorvegliante, l’arrivo di don Abbondio non può avvenire in quel frangente perché nel frattempo si è avuto il lungo incontro dell’innominato con il cardinale, seguito dai preparativi per il viaggio e la liberazione della fanciulla. E ancora: romanzesco è certamente il comportamento di Renzo che si trova coinvolto nell’assalto ai forni e poi arrestato e ricercato solo per volere soddisfare la curiosità di vedere cosa sta succedendo, arrivando persino a ubriacarsi pur essendo astemio, quando il suo carattere posato e responsabile, la gravità del momento e l’urgenza di raggiungere il convento di padre Bonaventura tutt’altri pensieri che gozzoviglie dovrebbero ispirargli.

Romanzeschi, invalendo meccanismi fatti per incrementare l’intreccio e renderlo più vicino al gusto popolare, sono senza dubbio anche la fuga di Agnese con don Abbondio e la Perpetua, che pure ha ingannato e dai quali ha ricevuto il torto che sta alla base della disgrazia della figlia; l’avversione del governatore in persona nei confronti di Renzo, tale da rendere spasmodica la sua latitanza; il ritrovamento da parte di Renzo di un campanello di monatti che gli serve per incontrare casualmente Lucia nel campo femminile del lazzaretto; la conversione dell’innominato che si accende giust’appunto subito dopo che don Rodrigo gli chiede di rapire Lucia e lui accetta; la reticenza di Renzo di rivolgersi egli stesso all’innominato che pure è già andato in soccorso di un “debole oppresso” da gentiluomini, non essendolo nemmeno lui; la circostanza per cui né Renzo né Lucia si ammalino di peste pur contraendola; la curiosa anagrafe di Renzo che sappiamo proprietario di una casetta e di un orto, ma che non ha genitori né parenti stretti, sebbene al cugino Bortolo dica che si farà mandare dai parenti il denaro che tiene conservato; ma soprattutto romanzesco è il guasto di fondo del romanzo: dal momento che padre Cristoforo è pronto a sciogliere Lucia dal voto di verginità, giacché le dice al lazzaretto “Sappiate che noi, deputati alla cura dell’anime in questo luogo, abbiamo, per tutti quelli che ricorrono a noi, le più ampie facoltà della Chiesa”, perché non ha trovato subito un altro parroco che celebrasse il matrimonio se non addirittura provveduto egli stesso, essendo chiamato “padre” e dunque è sacerdote? Se l’avesse fatto non ci sarebbe stato romanzo. Che dunque appare costruito senz’altro a tavolino, ma non come portato di una ricerca storica documentatissima, al punto da riuscire molte volte stucchevole, bensì come frutto di invenzione letteraria, che come tale può ben essere del genere della favola immaginata dall’autore, dal momento che il lieto fine corona un vortice di peripezie e complicazioni presieduto nondimeno da una Provvidenza che però non rimanda all’Aldilà la ricompensa celeste alle tribolazioni subite ma l’assicura copiosamente in quella terrena, cosicché i promessi sposi possono godere di generosissime elargizioni da parte di quegli stessi appartenenti al blocco di potere che, smessa la veste di aguzzini, vestono quella dei benefattori.

Né più e né meno che una favola appunto, dove lo scrupolo di Manzoni di attenersi alla realtà della vita quanto ai caratteri e alla verità sottesa al manoscritto secentesco quanto ai fatti deve fare i conti con l’improbabilità di certe volute narrative e di certi personaggi, primo fra tutti l’innominato. A questa figura, tra le più intriganti del romanzo, disegnata sull’archetipo del futuro boss mafioso, al quale fanno capo tutti i malandrini e viene ricondotta ogni malefatta nell’assoluto dispregio della giustizia, che anzi amministra per conto proprio, Manzoni assegna il ruolo proprio di Paolo di Tarso mutato dal cielo da persecutore in protettore. La sua apparizione, improvvisa e potente, produce però l’effetto di deporre don Rodrigo dal rango di malvagio assoluto, per mostrarlo succube del suo dominio, tanto da scomparire dalla scena per tornare alla fine appestato e morente. L’autore non ci dice nemmeno come reagisce alla conversione dell’innominato né qual è il suo umore dovendo rinunciare a Lucia e perdendo la scommessa e la faccia. Con l’innominato si manifesta la Provvidenza e per Lucia e Renzo si apre la via della felicità terrena.

È una Provvidenza sotto la specie della Grazia che non può avere macchie, per modo che i delitti della monaca di Monza riportati nella Ventisettana non compaiono più nella Quarantana dove Manzoni si ferma oscuramente a dire, dopo la scomparsa misteriosa di una conversa, che “il lettore può avere inteso che quella volta non fu l’ultima, non fu che un primo passo in una strada d’abbominazione e di sangue”. La sua preoccupazione, pensando a un’edizione destinata a un pubblico non più solo milanese e magari a non contrariare le autorità ecclesiastiche che si sono mostrate tiepide fino a ordinare a Roma il sequestro del libro, è di non rappresentare i disegni divini nel segno della cognizione del male, motivo per il quale l’eccelsa figura del cardinale Federigo Borromeo, il salvatore dell’innominato e il caritatevole protettore di Lucia, non viene ricordata quale fu storicamente tra i responsabili dell’autodafé al quale è condannata una ragazza ingiustamente accusata di spargere la peste.

Romanzo scritto nell’Ottocento, ambientato nel Seicento e che noi continuiamo a leggere nel Duemila con immutato trasporto, per la carica dei suoi valori spirituali e umani nonché cristiani, I promessi sposi è un romanzo che dimostra quanto la letteratura possa essere universale e atemporale indipendentemente dall’ambito di svolgimento del racconto. Anche nella revisione toscaneggiata del 1840, il capolavoro manzoniano è un libro decisamente milanese, topograficamente concepito anche come beadeker della città secentesca colta nei mutamenti intervenuti fino all’Ottocento. È infatti ai suoi concittadini che Manzoni parla quando dice “qui” per indicare Milano, quando del Castellaccio diroccato scrive che “forse dieci de’ miei lettori possono ancor rammentarsi d’aver veduto in piedi” oppure quando ritiene di dover presentare il lazzaretto “se per caso questa storia capitasse nelle mani di qualcheduno che non lo conoscesse né di vista né per descrizione”. Romanzo milanese dunque, ma divenuto italiano, spaccato del carattere nazionale, celebrazione del Divino amore, testo di brillantezza linguistica, libro che è anche manuale di scrittura e documento delle possibilità del romanzo come mezzo di espressione delle vicende umane.

(È vietata la riproduzione anche parziale)

[il nuovo romanzo di Gianni Bonina è: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]

* * *

[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]

* * *

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo