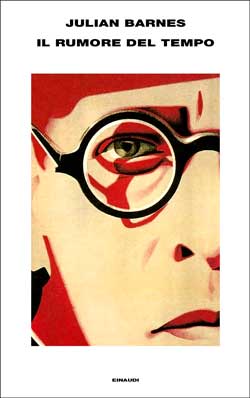

Il nuovo appuntamento del forum di Letteratitudine intitolato “LETTERATURA E MUSICA” è dedicato al romanzo “Il rumore del tempo” di Julian Barnes (Einaudi – traduzione di Giuliana Basso)

Il nuovo appuntamento del forum di Letteratitudine intitolato “LETTERATURA E MUSICA” è dedicato al romanzo “Il rumore del tempo” di Julian Barnes (Einaudi – traduzione di Giuliana Basso)

* * *

Julian Barnes – “Il rumore del tempo” – traduzione di Giuliana Basso

Einaudi, 2016

Dmitrij Šostakovič è un vero personaggio da romanzo: troviamo in lui grandezza e umiliazione, doppiezza e nobiltà, arte e compromesso, coraggio e paura. In effetti alcuni momenti della sua vita sono già diventati oggetto di romanzo. Per esempio, l’accattivante ma convenzionale “Sinfonia Leningrado” di Sarah Quigley (lo ha pubblicato Neri Pozza) ripercorre con puntiglio e scorrevolezza la storia di una sinfonia di Šostakovič, la Settima, e dei tentativi di farla eseguire proprio a Leningrado nel corso dell’assedio da parte delle truppe naziste; il vero eroe è il direttore Eliasberg, che in condizioni estreme dirigerà l’opera come imposto da Zdanov. Šostakovič spicca anche tra i personaggi storici che affollano il titanico “Europe Central” di William T. Vollmann (Mondadori Strade Blu), che ne fa un ritratto affascinante nell’impossibile sintesi tra ambiguità morale e grandezza della musica. Un quadro illuminante dell’uomo e del compositore, e della cupezza dei tempi in cui si trovò a vivere, si trova nel settimo capitolo (“L’arte della paura”) de “Il resto è rumore” di Alex Ross (Bompiani, 2009), lo splendido saggio sulla musica del Novecento che mostra come durante lo stalinismo ciò che ha subito Šostakovič fosse comune, e come a molti sia andata anche molto peggio, e delinea in Prokof’ev, nel suo stare in equilibrio nel turbinare del mondo attorno a lui, un’alternativa all’atteggiamento assunto da Šostakovič.

Dmitrij Šostakovič è un vero personaggio da romanzo: troviamo in lui grandezza e umiliazione, doppiezza e nobiltà, arte e compromesso, coraggio e paura. In effetti alcuni momenti della sua vita sono già diventati oggetto di romanzo. Per esempio, l’accattivante ma convenzionale “Sinfonia Leningrado” di Sarah Quigley (lo ha pubblicato Neri Pozza) ripercorre con puntiglio e scorrevolezza la storia di una sinfonia di Šostakovič, la Settima, e dei tentativi di farla eseguire proprio a Leningrado nel corso dell’assedio da parte delle truppe naziste; il vero eroe è il direttore Eliasberg, che in condizioni estreme dirigerà l’opera come imposto da Zdanov. Šostakovič spicca anche tra i personaggi storici che affollano il titanico “Europe Central” di William T. Vollmann (Mondadori Strade Blu), che ne fa un ritratto affascinante nell’impossibile sintesi tra ambiguità morale e grandezza della musica. Un quadro illuminante dell’uomo e del compositore, e della cupezza dei tempi in cui si trovò a vivere, si trova nel settimo capitolo (“L’arte della paura”) de “Il resto è rumore” di Alex Ross (Bompiani, 2009), lo splendido saggio sulla musica del Novecento che mostra come durante lo stalinismo ciò che ha subito Šostakovič fosse comune, e come a molti sia andata anche molto peggio, e delinea in Prokof’ev, nel suo stare in equilibrio nel turbinare del mondo attorno a lui, un’alternativa all’atteggiamento assunto da Šostakovič.

Brillante, accattivante ricostruzione di tre momenti cupi e angosciosi della vita di quello che è quasi unanimemente considerato il massimo compositore russo-sovietico del ‘900, “Il rumore del tempo” di Julian Barnes (Einaudi, 2016, precisa e limpida traduzione di Giuliana Basso) ci restituisce uno Šostakovič rimuginante, timoroso, livoroso, esperto via via, suo malgrado, dell’arte della dissimulazione, costantemente in bilico tra glorificazione e umiliazione, ostaggio di un gigantesco meccanismo burocratico e politico che considerava l’arte come un prodotto da incrementare secondo piani industriali e interveniva pesantemente su questioni di cui non capiva nulla.

Dettagliatissimo nel dosare le notizie biografiche in apparente disordine, nel distribuire secondo uno stile frammentario i pensieri di Šostakovič, il romanzo di Barnes mette in scena alcuni momenti cruciali: nel primo, in particolare, il compositore passa bruscamente dall’essere apprezzato e stimato a essere oggetto di pesanti attacchi da parte di tutti gli organi di regime; la sua musica, dapprima audace voce della rivoluzione, diviene d’improvviso “morbosa”, “inquieta e nevrastenica”, fatta di urla, spasimi, versi animali, non di melodie gradite al popolo; l’occasione, ben nota, è la rappresentazione della “Lady Macbeth” del 26 gennaio 1936, a cui pare abbia assistito, nascosto, Stalin stesso; il carattere oltraggioso, anticonvenzionale delle sue composizioni, effettivamente marcato nella prima fase della sua produzione, diventa insopportabile per il potere che non vi riconosce quell’ossequio, quella facilità collaborativa che le dittature hanno sempre voluto dalle arti, e in particolare dalla musica, la più sfuggente alle direttive, proprio perché la più astratta, la meno compromessa con la vita.

Šostakovič non smetterà del tutto di ricorrere ai sarcasmi: semplicemente, li camufferà, ne farà segnali criptati che possono essere letti anche come il loro contrario, come ostentazioni muscolari e trionfalistiche, come compunte condoglianze, come allegri segnali di ottimismo. Ci vuole ironia, certo, una virtù che Šostakovič non ha mai smesso di praticare del tutto: un’ironia però che possa convivere con il necessario corollario dell’ambiguità, che sia pronta a smentirsi, a smussarsi, a impoverirsi delle sue finezze anche, per non essere riconosciuta dagli zelanti e insidiosi censori, dalla rete di esaminatori e servi che, finché non cadranno essi stessi in disgrazia scomparendo così dalla scena, si affolleranno attorno a Šostakovič per imputargli errori e manchevolezze ideologiche e artistiche. Maestro di ironia e di ambiguità, Šostakovič attraversa così i decenni più cupi e pericolosi dello stalinismo, indenne ma in perenne allerta, in un clima di allarme generalizzato. Accomoderà in fretta lo sperimentalismo entusiasta dei primi anni in uno stile adeguato alle direttive, prenderà dolorosamente le distanze dalla produzione giovanile con autocritiche umilianti, come molti altri artisti in quegli anni, sopporterà di ritornare più e più volte sulla propria musica per modificarla, smussarne le asperità, farla suonare come sarebbe piaciuto a Stalin e ai suoi tirapiedi. Conserverà le recensioni negative di quella famosa rappresentazione, a perenne ricordo di cosa è davvero e non sa essere più: sono recensioni occhiute e incompetenti, che non si occupano davvero della sua musica, ma piuttosto della sua vita, dei suoi pensieri, e diventano quindi particolarmente insidiose. Stalin è ovunque, anche quando è nascosto è onnipresente: il nervosismo generato dal pensiero di cosa potrebbe dire Stalin rende i dialoghi artificiosi, irreali, la paura pasticcia le esecuzioni intorpidendo le dita dei musicisti, le giornate stesse trascorrono nell’attesa di una chiamata, o per meglio dire di un arresto di cui non si saprà mai il motivo.

Più di una volta, nel romanzo di Barnes, il protagonista definisce la musica come qualcosa di più facile, lineare, un mondo più semplice e sincero almeno in confronto al resto della vita. “Ma fuori dalla musica… era tutto talmente diverso”. E la musica, nel clima pensante del regime, nella tensione provocata dall’ossessione del complotto e del tradimento, si riduce a un “dettaglio della vita”.

Il confronto con altri compositori è anche illuminante. Il rimuginare astioso di Šostakovič non risparmia il povero Prokof’ev, una specie di Harold Lloyd malato di cosmopolitismo, descritto come un brillante e superficiale compositore capace di adeguarsi senza problemi perché tutto può essere ricondotto a una questione di stile, o meglio di stili, eppure sempre intempestivo, anche nel morire lo stesso giorno di Stalin; nemmeno Stravinskij, che pure rimane uno dei modelli più alti nel percorso artistico di Šostakovič, viene risparmiato dalle accuse di freddezza calcolata, di atteggiamento sprezzante; giganteggia, nella palude infetta creata dal regime durante e anche dopo lo stalinismo, la figura di Chrennikov, compositore-funzionario di regime, dall’ispirazione facile e adeguata a qualunque momento, che dall’alto della sua posizione di capo dell’Unione dei Compositori eserciterà un controllo spietato prima e poi, a stalinismo spento, untuoso sugli altri musicisti, pur non avendo niente della loro grandezza – e morirà riverito e coccolato ultranovantenne.

Barnes fa una scelta precisa: il suo Šostakovič privato non corrisponde in nulla alla figura dello Šostakovič pubblico. I suoi pensieri più riposti sono totalmente incompatibili con quanto pronunciato o scritto in occasioni ufficiali. Non c’è una parola di quelle conferenze, di quegli articoli, che Šostakovič possa sentire come propria, e infatti tutto è scritto da altri, a lui è chiesto solo di apporre la firma. Per debolezza, per distrazione, anche per viltà, o nella speranza che la sua adesione possa essere anche interpretata come ironica, Šostakovič accetta il compromesso umiliante, firma, legge discorsi in cui non si riconosce, accusa amici, accusa se stesso, assume posizioni che non assumerebbe mai in un altro contesto o da sobrio (l’alcol aiuta, in questa calata agli inferi). I diari, le lettere private, le confidenze agli amici più stretti forniscono all’autore, e prima che a lui ai musicologi su cui Barnes si è documentato, sostegno a questa visione. Il personaggio emerge come un grande sconfitto della vita, e non solo quando le accuse e le critiche lo costringono a ritirarsi, a fare ammenda e autocritica; anzi, la sconfitta è più amara proprio quando il momento sembra propizio, tutto sembra andare per il meglio, gli accusatori di un tempo (quelli rimasti in vita) diventano d’improvviso amici, le composizioni tornano a essere eseguite con successo.

Alla fine, anche se all’arte faticosa dell’ambiguità sono dedicate alcune pagine particolarmente riuscite, più che ambiguo, lo Šostakovič di Barnes è semplicemente scisso. L’unico vero Šostakovič è quello nascosto, privato, quello che parla sottovoce o allude ricorrendo a formule criptate nelle sue composizioni; l’altro Šostakovič, quello delle apparizioni ai grandi momenti ufficiali e collettivi, semplicemente non è lui, è un ruolo, una parte recitata malvolentieri, cucitagli addosso da altri. Quanto sia stato faticoso e doloroso interpretare quella parte per tutta una vita avendo inclinazione per tutt’altro ruolo, lo possiamo solo immaginare.

* * *

Julian Barnes è nato a Leicester nel 1946. Si è dedicato al giornalismo, scrivendo sul «New Statesman», sul «Sunday Times» e sull’«Observer». Tra le sue opere Einaudi ha in catalogo: Storia del mondo in 10 capitoli e 1/2, Amore, ecc. («Einaudi Tascabili»); Oltremanica, England, England («Supercoralli»), Amore, dieci anni dopo («Coralli» e «Einaudi Tascabili») e Arthur e George («Supercoralli»). Il senso di una fine (pubblicato nel 2012 nei «Supercoralli» e nel 2013 nei «Super ET») è risultato vincitore del piú importante premio letterario di lingua inglese, il Man Booker Prize 2011. Nel 2013 sono usciti, sempre per Einaudi, Livelli di vita (Supercoralli) e il racconto Evermore (Quanti), tratto dalla raccolta Oltremanica; nel 2014, Il pappagallo di Flaubert, nella nuova traduzione di Susanna Basso; nel 2015 Metroland, pubblicato nel 1980 in Inghilterra e vincitore del Somerset Maugham Award; nel 2016 Il rumore del tempo (Supercoralli). [Foto accanto: © Effigie]

Julian Barnes è nato a Leicester nel 1946. Si è dedicato al giornalismo, scrivendo sul «New Statesman», sul «Sunday Times» e sull’«Observer». Tra le sue opere Einaudi ha in catalogo: Storia del mondo in 10 capitoli e 1/2, Amore, ecc. («Einaudi Tascabili»); Oltremanica, England, England («Supercoralli»), Amore, dieci anni dopo («Coralli» e «Einaudi Tascabili») e Arthur e George («Supercoralli»). Il senso di una fine (pubblicato nel 2012 nei «Supercoralli» e nel 2013 nei «Super ET») è risultato vincitore del piú importante premio letterario di lingua inglese, il Man Booker Prize 2011. Nel 2013 sono usciti, sempre per Einaudi, Livelli di vita (Supercoralli) e il racconto Evermore (Quanti), tratto dalla raccolta Oltremanica; nel 2014, Il pappagallo di Flaubert, nella nuova traduzione di Susanna Basso; nel 2015 Metroland, pubblicato nel 1980 in Inghilterra e vincitore del Somerset Maugham Award; nel 2016 Il rumore del tempo (Supercoralli). [Foto accanto: © Effigie]

* * *

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo