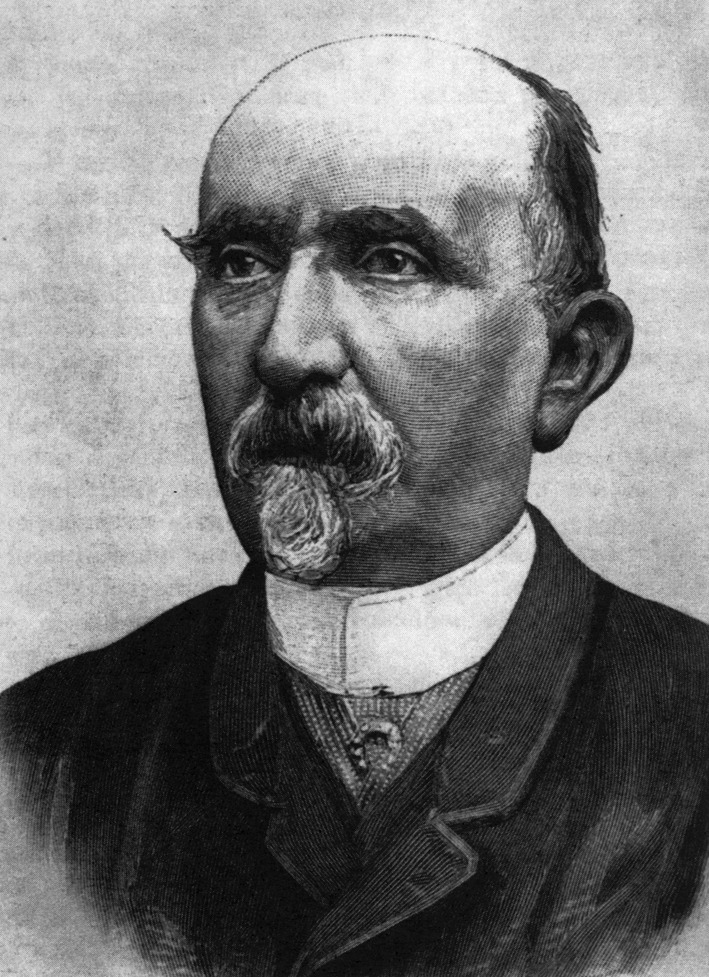

La storia di un burattino (primo titolo delle Avventure di Pinocchio) appare a puntate sul supplemento per bambini del “Fanfulla” nel biennio in cui, tra il 1881 e il 1882, è ambientata l’altra storia scolaresca a sfondo pedagogico raccontata anni dopo da Edmondo De Amicis in Cuore. Il periodo è quello della deprecatio temporum che coglie la cultura nazionale di fronte all’Italietta postunitaria chiamata a darsi un futuro e ad offrirlo innanzitutto alle generazioni più giovani ammaestrandole al bene e istruendole al rispetto della legge e dello Stato. Carlo Lorenzini (che una distorsione storica ha mutato, benché fiorentino dalla nascita, in Carlo Collodi, derivando il cognome dal paese della madre alla quale era morbosamente legato) scrisse quelle che in volume sarebbero diventate nel 1883 Le avventure di Pinocchio in preda a un doppio risentimento: generale per le deludenti sorti dell’Italia ben poco magnifiche e progressive, nonché di Firenze non più capitale da dieci anni, e personale per la misera vita solitaria condotta da celibe a stecchetto, tra grandi ubriacature, insuccessi di scrittore e sfortunate serate al tavolo di gioco.

Ma mentre Cuore è il libro dell’Italia povera e della Torino industriosa che guarda alla nazione con fiducia e ottimismo, il Pinocchio di Collodi, imbevuto regionalisticamente e culturalmente nella limpidissima lingua dell’Arno, prospetta un Paese al nero, funestato dalla presenza ricorsiva della morte e da un pessimismo che sembra accanirsi come un destino inesorabile. Il romanzo considerato il capolavoro italiano in prosa dopo I promessi sposi e le Operette morali (giudizio espresso da Pietro Citati), il più tradotto e il più venduto in Italia, fu concepito come una mortifera favola prosopopeica, tale per il gran numero di animali parlanti, che della favola non avesse però né l’incipit canonico dato dall’apostrofeico “C’era una volta” né il desinit assicurato dall’irenico “e vissero felici e contenti”. Apologo morale più che favola banausica, il Pinocchio di Collodi non comincia con un re né con chi in effetti avvia l’azione, cioè mastro Ciliegia, ma con l’oggetto dell’azione stessa, un pezzo di legno che si anima solo dopo essere sollecitato, mettendo così in essere un tipo di racconto fantastico che non muove da un uomo o un animale, ma dalla materia grezza. Sull’effetto di questa sorpresa, dove una cosa subentra a un ente, l’autore sciorina tableaux vivants addotti a dimostrare il rovescio della favola, nel senso che essa può sortire anche un fine tragico.

La prima versione del romanzo si chiudeva infatti con l’impiccagione di Pinocchio alla “Quercia grande”, dunque determinando nei giovanissimi lettori un trauma inatteso e del tutto immotivato, se non supponendo il proposito dell’autore di aduggiare, perché arrabbiato, la più imberbe coscienza nazionale. Collodi si rivolge sin dall’inizio ai suoi «piccoli lettori» nell’intento di raccontare loro in favola le peripezie di un burattino, sicché definisce la sua opera “una bambinata”, perché destinata appunto ai bambini, né si prefigge di fare della sua marionetta un ragazzino vero, per modo che li conduce poi, quasi a tradimento, non a un lieto fine bensì a una specie di golgota nel quale Pinocchio, impiccato dagli Assassini, «chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dando un grande scrollone, rimase come intirizzito». E di golgota si può ben parlare giacché le sue ultime parole riecheggiano il sospiro di Cristo sulla Croce, l’invocazione «Oh babbo mio! Se tu fossi qui!» richiamando da vicino il grido di dolore “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».

Epperò una favola a fondo tragico non s’era mai vista, apparendo inconcepibile anche al più dissacratorio degli scrittori, motivo per cui Collodi fu sollecitato dall’editore e dal pubblico a dare seguito alla storia del burattino, ciò che l’autore fece senza tuttavia virare verso un percorso soterico, anzi inasprendo la linea noir del romanzo e solo alla fine presagendo la “resurrezione” del burattino nelle forme di un “bambino perbene”. In continuità con la prima parte e nello stesso spirito tenebroso e opprimente, di lotta per la sopravvivenza più che per l’affermazione di qualche ideale, Collodi non fa che reiterare atmosfere cupe e in taccia di morte.

Epperò una favola a fondo tragico non s’era mai vista, apparendo inconcepibile anche al più dissacratorio degli scrittori, motivo per cui Collodi fu sollecitato dall’editore e dal pubblico a dare seguito alla storia del burattino, ciò che l’autore fece senza tuttavia virare verso un percorso soterico, anzi inasprendo la linea noir del romanzo e solo alla fine presagendo la “resurrezione” del burattino nelle forme di un “bambino perbene”. In continuità con la prima parte e nello stesso spirito tenebroso e opprimente, di lotta per la sopravvivenza più che per l’affermazione di qualche ideale, Collodi non fa che reiterare atmosfere cupe e in taccia di morte.

Si pensi solo all’impressionante teoria di morti che costellano il romanzo per convenire con ogni lettore circa il suo fondo terribilistico e il senso di paura che ha sempre instillato in chiunque. Muore schiacciato il grillo parlante, il merlo finisce mangiato, il gatto ha la zampetta tranciata, la bambina dai capelli turchini dice che sono tutti morti nella casa dove lei si dichiara anch’essa morta, il serpente muore di convulsioni, muore la fatina, il bambino sulla spiaggia è dato per morto, il cane quasi annega, Pinocchio stesso finisce quasi fritto dopo aver rischiato di rinfocolare il camino di Mangiafoco, il ciuco muore in fondo al mare, Lucignolo muore asino; senza contare il Pesce-cane che divora bastimenti ed esseri umani, mastro Geppetto che affoga, i conigli con la cassa da morto, il cane e l’asino che muoiono a due contadini, la rappresentazione del “paese dei morti”: non c’è sole che splende sulle vicende rocambolesche di Pinocchio, protagonista di fughe e di viaggi quasi sempre notturni, tantalizzato da esseri viventi mostruosi e malvagi, tuttavia soccorso da animali di tutt’altro animo come il Tonno, il Colombo, la Lumaca, il Delfino, la Lucciola.

Riprendendo il romanzo sospeso, Collodi adotta il mezzo peggiore per educare i bambini a diventare cittadini esemplari: invece di indicare i vantaggi che la scuola offre per la vita, ne mostra le nefaste conseguenze a volere fare a meno di essa e anziché illustrare le possibilità di successo conseguibile nella società grazie a un titolo di studio annette all’istruzione il beneficio primario di essere buoni o di diventarlo. Il bene che coincide col buono e non con l’utile integra il modello pedagogico proposto nella stessa stagione da don Bosco e teso a salvare i ragazzi dalla strada prima che sia loro prospettato un avvenire. Onorare i genitori e ubbidire ai maestri, crescendo nel timore di Dio, sono per Collodi gli imperativi di cui i ragazzi del suo tempo devono farsi carico, prefigurando una meta di rettitudine alla quale Collodi vuol fare giungere il suo burattino perché diventi giustappunto non tanto un bambino “vero” quanto un bambino “perbene”.

Il lieto fine della favola assume quindi il significato di ricompensa, da guadagnare attraverso le opere di buona condotta, al di là di valori individuali e di merito quali la competenza, l’abilità, l’attitudine, la fortuna. Figlio della sua epoca, sia pure insofferente, Collodi non si sottrasse perciò al compito affidato alle classi dirigenti della nuova Italia di educare il popolo nel segno del premio e del castigo, pur con l’indulgenza suggerita dal Verbo cattolico e la comprensione umanitaria che faceva da leva alla pietà laica verso le classi povere, che fossero in Sicilia i Malavoglia e in Toscana i mastri Geppetto. Ma lo fece con mano severa. Al punto da affrontare una questione come quella della giustizia, fortemente sentita nel secondo Ottocento, con un atteggiamento antifrastico ed enigmatico: quando Geppetto acciuffa Pinocchio andato via di casa, il carabiniere arresta lui e non il burattino perché dà credito alla voce della gente che è sfavorevole al falegname; allo stesso modo il giudice di Acchiappacitrulli ordina la carcerazione di Pinocchio anziché accogliere la sua denuncia per essere stato depredato di quattro zecchini d’oro dal Gatto e dalla Volpe.

Queste interpretazioni di legge sembrano divergere dalla morale che pervade la favola, tutta rivolta com’è alla tutela della patria potestà e alla salvaguardia della proprietà, ma rispondono a un criterio che funge da fondamento all’etica collodiana: il riconoscimento della colpa a prescindere dall’accertamento del reato, preludio kafkiano e presidio del canone di giustizia ottocentesca retaggio dei regimi di tipo borbonico anche nel Granducato di Toscana. Se ne ha prova nel momento in cui il giovane imperatore di Acchiappacitrulli dispone la liberazione di tutti i carcerati colpevoli di un reato, beneficio che non può però riguardare anche Pinocchio perché non è considerato dal carceriere un detenuto «del bel numero». Pur avendo provato a protestare alla sentenza di condanna che gli è stata inflitta a quattro mesi di carcere, Pinocchio dichiara allora di essere anch’egli malandrino, confessione che gli consente di tornare libero e che opera un rovesciamento della precettistica giuridica per cui si è rei se confessi e non se colpevoli. Se ne ricava un codice secondo cui la voce popolare fa stato, valendo come prova testimoniale ai fini di un giudizio, e vige la regola che intentare accuse additando rispettabili cittadini costa la condanna per calunnia. Se ne ricava anche che l’accettazione della pena e della veste di trasgressore dell’ordinamento comune può favorire la clemenza dello Stato, risultato che ogni probo cittadino deve traguardare allo stesso modo di come ogni bravo scolaro deve ottenere il beneplacito del maestro.

Era tale esempio di educazione civica repressiva che Collodi offriva agli scolari che fossero in vena di qualche licenza proibita, compresa quella di rubare per fame. La Lucciola dice infatti a Pinocchio che «la fame non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra», deliberazione che spinge il burattino sbarcato in un’isola a chiedere al Delfino «se vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo di essere mangiati», il rischio essendo di venire sopraffatti invece che sostenuti. Nel mondo di Pinocchio i bisogni materiali sono dunque da soddisfare con l’uso della diligenza necessaria all’adempimento dei doveri, senza che siano accampati diritti che riguardino né il necessario né il dilettevole. Il premio assicurato allo scolaro che vuole seguire un percorso di formazione conforme all’attesa generale non è la salvezza dell’anima o la pace interiore ma è tutto materiale: il riconoscimento dello stato di bambino perbene, la dotazione di quaranta zecchini d’oro e il possesso di una casa confortevole. Morale della favola: il reprobo diventa provetto se si conduce secondo l’ordine voluto dallo Stato.

Era tale esempio di educazione civica repressiva che Collodi offriva agli scolari che fossero in vena di qualche licenza proibita, compresa quella di rubare per fame. La Lucciola dice infatti a Pinocchio che «la fame non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra», deliberazione che spinge il burattino sbarcato in un’isola a chiedere al Delfino «se vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo di essere mangiati», il rischio essendo di venire sopraffatti invece che sostenuti. Nel mondo di Pinocchio i bisogni materiali sono dunque da soddisfare con l’uso della diligenza necessaria all’adempimento dei doveri, senza che siano accampati diritti che riguardino né il necessario né il dilettevole. Il premio assicurato allo scolaro che vuole seguire un percorso di formazione conforme all’attesa generale non è la salvezza dell’anima o la pace interiore ma è tutto materiale: il riconoscimento dello stato di bambino perbene, la dotazione di quaranta zecchini d’oro e il possesso di una casa confortevole. Morale della favola: il reprobo diventa provetto se si conduce secondo l’ordine voluto dallo Stato.

Ma benché tipica della ristretta cultura ottocentesca nella quale l’Italia si è formata tra incertezze e perplessità, la dottrina collodiana è giustificatoria: Pinocchio è sostanzialmente buono, consegue brillanti risultati a scuola quando si impegna, ha pensieri amorevoli verso il babbo e la fatina, ringrazia con un bacio il Tonno fino a farlo arrossire, è paziente con la Lumaca, grato con la Lucciola, generoso persino con il Gatto e la Volpe, altruista con Arlecchino, compassionevole con Lucignolo, solidale con il compagno dato per morto, coraggioso nel salvare il cane che sta per annegare, sennonché è vittima continua delle tentazioni di darsi al divertimento e alle quali trova come Oscar Wilde più facile cedere che resistere. è il male del mondo a sviare Pinocchio, male che per Collodi è rappresentato dalle “cattive compagnie”, al suo tempo identificate nella figura del monello, cui si contrappongono quelle dell’orfanello, del poverello e del trovatello, da correggere il primo e da compatire gli altri.

Entro questa retorica non è il male del mondo a dover essere combattuto ma chi ne rimane preda. A Pinocchio è richiesto di essere buono e di vincere le tentazioni con il suo solo discernimento, quello che piuttosto dovrebbe inculcargli la scuola: al posto della quale la funzione educativa e formativa è svolta invece dalla fatina, ipostasi della Provvidenza, che destina i mortali all’inferno o al paradiso, sfere queste rappresentate per Pinocchio dalla scelta se restare burattino o diventare ragazzino. In questa lotta tra salvezza e perdizione Pinocchio è solo, perché non c’è alcun bambino né un adulto pronto ad aiutarlo, anzi da tutti è sfruttato e oppresso, eppure vuole essere umano anch’egli. Collodi lo fa felice dando alla sua odissea un lieto fine edificante e didattico, forse contro i suoi reali proponimenti giacché chiude la favola facendo dire al suo Pinocchio di carne e non più di legno: «Com’ero buffo quand’ero un burattino e come ora son contento di essere diventato un ragazzino perbene!». A colpirlo è l’aspetto e non il nerbo delle vicissitudini trascorse, quasi che la sua natura di burattino discolo possa apparire normale e nell’ordine naturale delle cose: il ragazzino perbene diventa così l’antitesi e il rimedio non di una sventura ma di una goffaggine. In realtà è il frutto di una serie di prove che Pinocchio è chiamato a superare alla maniera delle figure del mito greco e dell’epica cavalleresca, il guiderdone al termine delle fatiche sostenute.

In questa chiave Collodi non ha che compendiato elementi della cultura occidentale facendo un tout de même del patrimonio letterario comune. Pinocchio trasformato in asino è in debito con L’asino d’oro di Apuleio e con la maga Circe di Omero, il Gatto e la Volpe sono riproposizioni che vanno dai fratelli Grimm a La Fontaine ma risalgono fino a Esopo, Pinocchio che salva il padre portandolo sulle spalle ricorda Enea che soccorre il padre Anchise, il Pesce-cane che divora Geppetto e poi Pinocchio evoca la balena che inghiotte Giona, il bastimento nel ventre del Pesce-cane che serve a Geppetto per nutrirsi del suo carico di alimentari è un doppio di quello arenato in mare e al quale si approvvigiona Robinson Crusoe, e ancora l’icona più nota della genealogia collodiana, il naso che si allunga a ogni bugia, è presa dal romanzo di un autore inglese, Edward Lear, pressoché contemporaneo di Collodi.

Le avventure di Pinocchio sintetizzano insomma un immaginario sparso in più luoghi ed epoche che Collodi ha ricomposto creando un capolavoro immortale cui non nuocciono affatto le tante incongruenze che avrebbero invero affossato qualsiasi altro romanzo: Pinocchio che non sa leggere l’insegna del teatrino delle marionette ma poi legge benissimo la lapide per la morte della fatina; Pinocchio che parla alla bambina dai capelli turchini tenendo gli zecchini d’oro sotto la lingua; Pinocchio che trovandosi nell’isola sconosciuta va tuttavia a scuola e si dimentica del padre disperso in mare; Pinocchio che dice a se stesso di avere sempre ricevuto dal babbo buoni insegnamenti quando col padre non trascorre che poche ore; Pinocchio che riesce il più bravo della scuola, ma poi segue Lucignolo nel paese dei balocchi come avrebbe fatto il più somaro della classe; la fatina morta che poi torna viva e quindi si ammala ma infine guarisce; mastro Ciliegia che si terrorizza alla vocina emanata dal pezzo di legno mentre mastro Geppetto discute serafico col burattino che lo guarda e gli parla.

A nessun lettore, grande e piccolo, è mai importato niente di lacune e superficialità, perché Pinocchio è innanzitutto una fuga dalla realtà come anche dalla plausibilità. Quanto Collodi dice del pezzo di legno, misteriosamente apparso nella bottega di mastro Ciliegia e del quale deve ammettere di non sapere niente, può ripetersi in epigrafe per tutto il libro: «Non so come andasse». Non lo sappiamo neanche noi e non ci importa saperlo. È l’ultima cosa che conta davvero.

(È vietata la riproduzione anche parziale)

[il nuovo romanzo di Gianni Bonina è: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]

* * *

[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]

* * *

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo