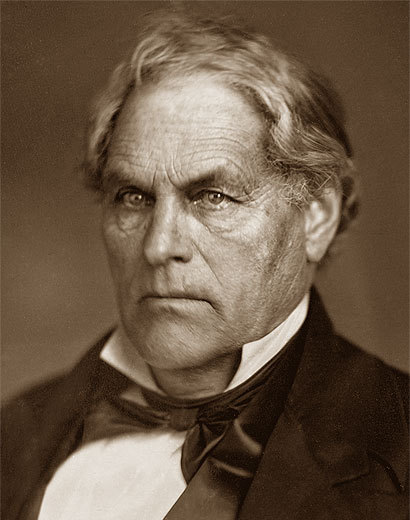

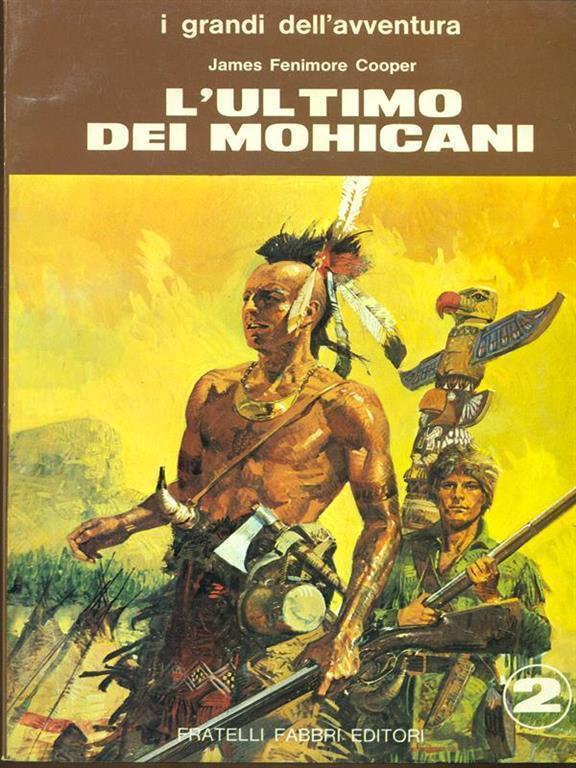

All’origine del western c’è James Fenimore Cooper, che non inventò il Far West né il mito della frontiera ma inaugurò un’epopea, quella dei pellirossa e dei visi pallidi, durata fino a quando il politically correct non ha equiparato quelli a questi e decretato il tramonto non solo dei film spaghetti western ma di un modello culturale ispirato a un mondo wilderness figlio dell’uomo di natura rousseauiano. Cooper (del tutto ignorato da Elio Vittorini nella sua antologia Americana, disprezzato da Mark Twain e considerato tutto sommato un malriuscito Walter Scott americano frammisto al più facilone Honoré de Balzac) pubblica il suo principale romanzo nel 1826, quando nessun autore si è ancora accorto in America dei pellirossa se non chi, come Washington Irving, ne ha tratteggiato i costumi osservandoli però con gli occhi antropologici dei coloni europei, olandesi in particolare. Quando Cooper scrive L’ultimo dei Mohicani, il West è ancora una frontiera non molto lontana dal Mississippi, una terra fatta di trail per carovane guidate da settlers puritani ancora poco addentro alle sconfinate praterie dell’Ovest. Eppure – ed ecco il fatto veramente nuovo – in Cooper il West c’è già come oggi lo conosciamo, ma innestato nell’Est, lungo l’Hudson, tra lo Stato di New York e il Canada.

In questa vasta regione a metà del Settecento vivono due popoli pellirossa, grossomodo riconducibili agli Irochesi e ai Delaware, una cui tribù è quella costituita dai Mohicani, la più antica della nazione indiana e, secondo Cooper, quasi del tutto estinta al tempo del romanzo, ma non è vero perché ancora oggi ne sopravvive un ceppo nel Wisconsin. Cooper ne scrive le gesta tenendosi a ridosso dei fatti, dunque quasi contemporaneo ad essi e testimone degli avvenimenti del 1757, capitati nel mezzo della Guerra dei sette anni tra Inglesi e Francesi per il controllo delle colonie. Sicché può scrivere di una fonte d’acqua sorgiva vicina al “lago salato”: «Entro cinquant’anni la ricchezza, la bellezza e i talenti di tutto un emisfero si sarebbero radunati in massa alla ricerca di salute e di piacere», così indicando come ai suoi giorni quella sorgente fosse diventata già una stazione termale. Ma quel che Cooper scrive riguarda un mondo che vede ancora immacolato, dove le impronte a terra e gli arbusti divelti sono tracce sicure del passaggio di esseri umani e la natura si presenta nei modi di una presenza inesplorata quale la descrive proprio in apertura: «Una caratteristica delle guerre coloniali del Nordamerica era che ancor prima di poter incontrare il nemico si dovevano affrontare le fatiche e i pericoli della foresta» – la natura dunque essendo ostile allo stesso grado, proprio perché sconosciuta. Giusto quel mondo costituirà l’immaginario che nutrirà generazioni di giovani lettori in particolare di fumetti, il genere che più degli altri recepirà le suggestioni del West. Sennonché non ci sono ancora i ranger ma i trapper e quindi, per intenderci, c’è il Grande Blek e non Capitan Miki. Non c’è il vero West, ma il suo cartone preparatorio, il suo introibo.

Appunto da L’ultimo dei Mohicani (terzo episodio di una serie di cinque romanzi con protagonista il cacciatore di cervi Natty Bumppo, qui “Occhio di falco”) il fumetto, almeno in Italia, mutua termini come squaw, hugh!, wigwam, tomawak, totem, Manitù ed espressioni quali disotterrare l’ascia da guerra, sedere al fuoco del consiglio, scendere sul sentiero di guerra, conquistare lo scalpo, scotennare, fumare il calumet: modi verbali tutti ben familiari al genere western e ai suoi appassionati. Proprio Blek Macigno è una riconosciuta trasposizione di Occhio di falco ed è la figura immaginaria più vicina a quella storica di Kit Carson, che è appartenente all’Ottocento ed è fatta poi propria dalla fumettistica. Fenimore Cooper è dunque l’autore che non solo ha inventato il western ma ha anche portato i pellirossa in letteratura e trasferito nella foresta il senso dell’avventura che prima, anche da lui stesso, era rivolto al mare. Anziché solcare oceani, i personaggi della narrativa del Nuovo mondo si addicono con lui a scoprire quello nel quale vivono, scoprendo così i nativi, cioè l’altro da sé che non è negro ma rosso e non sta nei Mari del Sud ma attorno ai Grandi laghi, la cosiddetta “lunga casa”. L’America esiste non ancora come confederazione di Stati Uniti ed è ancora lontana la Guerra di secessione, ma come realtà politica fatta di terre proprietà di Stati europei colonialisti che hanno insediato popolazioni bianche.

Cosa fa allora Cooper? Si pone nella prospettiva di un Conrad americano che va alla ricerca dell’ignoto intendendo conciliare un incontro interrazziale, per modo che crea la figura di Natty Bumppo, ora esploratore, ora cacciatore, “americano del re” inglese, ma amico fraterno degli indiani, fra cui Chingachgook e il figlio Uncas, così da plasmare l’uomo nuovo del mondo nuovo, un bianco che non tanto partecipi della natura indiana ma ne assimili alcune proprietà primitivistiche confacenti al tipo di società invalente: l’identificazione con la natura e il mantenimento di essa allo stato primigenio, la sacralità della morte, lo spirito religioso, il rispetto per le persone malate o deboli di mente, la saggezza denotata anche dal silenzio, il valore umano segnato dal coraggio e dalla lealtà. Il tentativo che compie Cooper è di riuscire a risolvere il conflitto, noto a tutti gli autori d’oltreoceano, tra le due anime della coscienza americana, quella del pellerossa e quella del viso pallido. Fallisce anch’egli perché Natty Bumppo (il mohicano adottivo che presterà non poche caratteristiche anche a Tex Willer, l’“Aquila della notte” dei Navajos, e che farà da incunabolo all’insorgenza di figure quali il cow boy prima e il fuorilegge dopo) rimane un bianco che, seppur non veda negli americani quanto trova negli indiani, tale vuole essere, interpretando un sentimento che è di Cooper, il quale è bene attento a parlare di “natura indiana” contrapposta a “natura umana” e non ha difficoltà a distinguere i pellirossa secondo la loro vicinanza non ai Francesi ma agli Inglesi, per cui gli Irochesi, ai quali appartengono gli Uroni del malvagio Magua amici dei Francesi sono “selvaggi” che mangiano carne cruda, “canaglie affamate”, quando i Delaware e quindi i Mohicani, alleati degli Inglesi, sono guerrieri e nobili. Il buon proposito iniziale di Cooper di trovare in Occhio di falco il collante tra bianchi e rossi soccombe quindi davanti al convincimento che le ragioni britanniche prevalgano su quelle francesi e debbano essere sostenute sulla base quantomeno di una lingua comune e di una reciproca cointeressenza.

Cosa fa allora Cooper? Si pone nella prospettiva di un Conrad americano che va alla ricerca dell’ignoto intendendo conciliare un incontro interrazziale, per modo che crea la figura di Natty Bumppo, ora esploratore, ora cacciatore, “americano del re” inglese, ma amico fraterno degli indiani, fra cui Chingachgook e il figlio Uncas, così da plasmare l’uomo nuovo del mondo nuovo, un bianco che non tanto partecipi della natura indiana ma ne assimili alcune proprietà primitivistiche confacenti al tipo di società invalente: l’identificazione con la natura e il mantenimento di essa allo stato primigenio, la sacralità della morte, lo spirito religioso, il rispetto per le persone malate o deboli di mente, la saggezza denotata anche dal silenzio, il valore umano segnato dal coraggio e dalla lealtà. Il tentativo che compie Cooper è di riuscire a risolvere il conflitto, noto a tutti gli autori d’oltreoceano, tra le due anime della coscienza americana, quella del pellerossa e quella del viso pallido. Fallisce anch’egli perché Natty Bumppo (il mohicano adottivo che presterà non poche caratteristiche anche a Tex Willer, l’“Aquila della notte” dei Navajos, e che farà da incunabolo all’insorgenza di figure quali il cow boy prima e il fuorilegge dopo) rimane un bianco che, seppur non veda negli americani quanto trova negli indiani, tale vuole essere, interpretando un sentimento che è di Cooper, il quale è bene attento a parlare di “natura indiana” contrapposta a “natura umana” e non ha difficoltà a distinguere i pellirossa secondo la loro vicinanza non ai Francesi ma agli Inglesi, per cui gli Irochesi, ai quali appartengono gli Uroni del malvagio Magua amici dei Francesi sono “selvaggi” che mangiano carne cruda, “canaglie affamate”, quando i Delaware e quindi i Mohicani, alleati degli Inglesi, sono guerrieri e nobili. Il buon proposito iniziale di Cooper di trovare in Occhio di falco il collante tra bianchi e rossi soccombe quindi davanti al convincimento che le ragioni britanniche prevalgano su quelle francesi e debbano essere sostenute sulla base quantomeno di una lingua comune e di una reciproca cointeressenza.

Ma cosa frena Cooper dall’accedere pienamente a un ideale di integrazione razziale che appare sempre sul punto di essere adottato ma mai viene intrapreso? Potrebbe bastare a spiegare tale inadempimento il vincolo del romanzo storico al quale egli guarda nel narrare una storia che comunque è di invenzione ma che pure riprende fatti reali quale per esempio il massacro del forte William Henry, ovviamente a opera degli Uroni? Non può bastare perché non si tratta in realtà di un romanzo storico. Benché nel titolo Cooper provi ad accreditarlo come tale, la vicenda non riguarda Uncas o il padre, dati come ultimi sopravvissuti di una tribù, quanto il protagonista della serie Natty Bumppo mentre, a maggior causa, la trama segue andamenti teatrali che sono propri del romanzo, in particolare di un certo tipo di romanzo americano dell’Ottocento che assorbe elementi di carattere comico, con richiamo per esempio a tipizzazioni come Davy Crockett o Pecos Bill.

E tanto più L’ultimo dei mohicani è un romanzo perché appare soggetto a errori e improbabilità che sono propri del romanzo. Quando il maggiore Duncan Heyward, per raggiungere Alice prigioniera degli Uroni, si traveste da sciamano e viene pitturato per ingannare i parenti di una moribonda che è chiamato a guarire (trovata con esiti più comici che drammatici), mentre l’inappuntabile e sempre composto Occhio di falco si camuffa addirittura da orso e tale lo credono gli stessi pellirossa, al momento di apparire alla ragazza si ripulisce della pittura perché lei non si spaventi (sic!), ma poi nella fuga dimentica di ritingersi senza che però gli indiani lo smascherino. Il romanzo è anche in un’altra scelta che solo il genere può consentire: Mangua vuole Cora come moglie e rapisce lei e la sorella Alice, sennonché la prima la consegna in custodia a una tribù di Delaware, con i quali i suoi Uroni si scaglieranno in una battaglia dove lui stesso rimarrà ucciso, e rinchiude nel suo accampamento Alice. Dovrebbe semmai fare al contrario, ma l’autore spiega che l’indiano «trattenendo Alice possedeva un più efficace controllo di Cora». Chissà perché poi. In realtà, se Duncan accetta di rischiare la vita e si concia da sciamano per penetrare nel campo irochese, ciò fa perché è Alice che è tenuta prigioniera e intende liberare, mentre ai fini della trama è necessario che Cora sia nel campo, peraltro vicino, degli “alleati sospetti” che sono i Delaware. Insomma sono ragioni di adattamento diegetico a portare Cooper a lasciare la storia per il romanzo, pur restando nella logica da saggio della prima giacché si serve di ripetute note esplicative a piè pagina di carattere enciclopedico che sono tipiche di un trattato di storia e del tutto estranee in un romanzo.

E tanto più L’ultimo dei mohicani è un romanzo perché appare soggetto a errori e improbabilità che sono propri del romanzo. Quando il maggiore Duncan Heyward, per raggiungere Alice prigioniera degli Uroni, si traveste da sciamano e viene pitturato per ingannare i parenti di una moribonda che è chiamato a guarire (trovata con esiti più comici che drammatici), mentre l’inappuntabile e sempre composto Occhio di falco si camuffa addirittura da orso e tale lo credono gli stessi pellirossa, al momento di apparire alla ragazza si ripulisce della pittura perché lei non si spaventi (sic!), ma poi nella fuga dimentica di ritingersi senza che però gli indiani lo smascherino. Il romanzo è anche in un’altra scelta che solo il genere può consentire: Mangua vuole Cora come moglie e rapisce lei e la sorella Alice, sennonché la prima la consegna in custodia a una tribù di Delaware, con i quali i suoi Uroni si scaglieranno in una battaglia dove lui stesso rimarrà ucciso, e rinchiude nel suo accampamento Alice. Dovrebbe semmai fare al contrario, ma l’autore spiega che l’indiano «trattenendo Alice possedeva un più efficace controllo di Cora». Chissà perché poi. In realtà, se Duncan accetta di rischiare la vita e si concia da sciamano per penetrare nel campo irochese, ciò fa perché è Alice che è tenuta prigioniera e intende liberare, mentre ai fini della trama è necessario che Cora sia nel campo, peraltro vicino, degli “alleati sospetti” che sono i Delaware. Insomma sono ragioni di adattamento diegetico a portare Cooper a lasciare la storia per il romanzo, pur restando nella logica da saggio della prima giacché si serve di ripetute note esplicative a piè pagina di carattere enciclopedico che sono tipiche di un trattato di storia e del tutto estranee in un romanzo.

Se non è dunque un romanzo storico, perché Cooper non persegue a fondo l’ideale di parità tra bianchi e rossi? Perché L’ultimo dei mohicani è un romanzo che gronda integralismo religioso nella specie di un puritanesimo che ancora negli anni Venti del XIX secolo è fortemente sentito anche come elemento di discrimine sociale per l’imposizione di un credo nel quale è compreso un rigore che è anche etico, morale e razziale. L’immanenza divina nelle forme più severe del verbo calvinista è spinta alla conseguenza di dividere con il bianco e il rosso – e presto con il nero – anche il bene e il male. Per questa via è facile porre una serie di equivalenze distinguendo tra barbarie e civiltà, primitivismo e modernità, selvaggio e civile, pellerossa e bianco.

Cooper accoglie senza esitazioni i precetti puritani e incarica anche Occhio di falco di farsene portatore, insieme con il maggiore Heyward, le sorelle Cora e Alice, il loro padre colonnello Munro (Monroe nella realtà storica), cosicché onnipresenti risultano i richiami alla Provvidenza sotto la forma dell’Antico testamento, senza tuttavia che mai questo slancio mistico trascenda nel tentativo classicamente cattolico di evangelizzazione degli “indigeni”: anzi il romanzo si chiude con la descrizione di un funerale indiano nei suoi riti più barbarici, il seppellimento di Cora in un campo non cristiano e le parole ecumeniche di invocazione di Occhio di falco a “Colui che ci ha creati tutti, qualunque sia il nostro colore”.

Anche rischiando di aprire le maglie non solo al comico più sfacciato ma pure al ridicolo, Cooper fa di più per irrorare la vena puritana: inventa un personaggio ad hoc. Il maestro di canto David Gumat, dalla figura esageratamente alta, come elevata al Cielo, l’ingenuo buontempone allampanato che nemmeno gli Uroni maltrattano tanto da lasciarlo circolare liberamente nel loro campo, si unisce inopinatamente sin dall’inizio al gruppo militare che da un forte inglese va ad un altro per scortare le figlie del colonnello Munro (canovaccio che nutrirà una sterminata produzione soprattutto cinematografica), facendosi conoscere per il suo canto melodioso di salmi biblici. Vuole addirittura portare alla ragione gli Uroni (che seppure selvaggi lo ascoltano rimanendo ammaliati dalla voce angelica) e più volte si propone, da “discepolo del re d’Israele”, di affrontare “i pagani” brandendo la parola del Signore. David Gumat, inteso a favorire l’integrazione e la pacificazione, è piuttosto il deterrente che Cooper pone e oppone: un missionario grottesco dai piedi enormi e dalle gambe lunghissime che non è proprio possibile immaginare nelle vesti dell’apostolo del verbo divino in partibus infidelium. La sua invalitudine è un signum individuationis non diverso da quello che venticinque anni dopo si tradurrà in La lettera scarlatta di Hawthorne in un marchio di riconoscimento e di respingimento, agendo in Cooper nei confronti degli indiani, inattingibili, e in Hawthorne nei confronti dei puritani, inavvicinabili. Il puritanesimo che pervade Cooper è peraltro tale da bandire drasticamente ogni forma non solo di eros ma anche di trasporto amoroso. Quando Duncan si dichiara ad Alice, proprio nel momento in cui dovrebbe pensare solo a liberarla, cioè nella sua prigione, la ragazza gli risponde che prima di ascoltarlo vuole da lui concessa la «sacra presenza» del padre. Quanto alla sorella Cora (sorellastra in verità perché nata da una mulatta caraibica), il suo interesse per Uncas è solo adombrato, ma diventa in qualche modo esplicito quando muoiono nella stessa circostanza e vengono nel funerale indiano uniti in un matrimonio virtuale. In sostanza si comprende che Cooper ha voluto che Cora non fosse una bianca purosangue così da poter sposare, benché solo in spirito, un pellerossa.

Come si vede, le implicazioni che sottendono il romanzo sono tante e così complesse da impedire che si possa parlare di romanzo d’avventura come anche di libro per ragazzi. Alla fine nessuno infatti visse felice e contento: Cora e Uncas vengono barbaramente uccisi e quelli che restano in vita, compreso il vecchio capo delaware, vivranno nel lutto e nel dolore. L’ultimo dei Mohicani vuole rappresentare un’epoca in forma epica ma sortisce una etopea dove confluiscono più elementi sociali, religiosi e politici. Sul piano letterario è un romanzo che da un lato segna una linea tutta americana incentrata sul modello narrativo cronologico progressivo, senza quindi metalessi, prolessi e analessi, senza focalizzazioni e con una forte dominanza della descrizione sulla narrazione, da un altro lato consolida negli Stati Uniti un genere, quello del romanzo, che nell’Ottocento veniva di gran lunga dopo il racconto, visto come più congeniale alla sensibilità americana, nel presupposto che il romanzo richiede memoria storica e una società consolidata, come notava Francesco Mei, che l’America non aveva: tanto che anche capolavori romanzeschi quali Moby Dick, La lettera scarlatta e Huckleberry Finn tradiscono un’articolazione per episodi e fasi isolate, come racconti cuciti. Quello di Cooper è invece un vero romanzo, non disunito e coerente, forse il primo di quella che sarà una lunga galleria. Con i suoi difetti stilistici, dovuti a cadute di stile, ammiccamenti al gusto più popolare, momenti di eccessiva enfasi. Mark Twain diceva che le scene da lui descritte erano più immaginate che viste, cioè false e non realistiche.

Certamente lasciano perplessi, quanto all’espressione stilistica nella traduzione di Nico Orengo, proposizioni come queste: «Una fiammata partì dalla roccia sottostante e un feroce urlo, seguito da un rantolo di agonia, annunciarono che il messaggero di morte inviato dall’arma fatale di Occhio di falco aveva trovato una vittima»; «I rapidi lampeggiamenti dei fucili colpivano a raffiche le rocce con i loro messaggeri di piombo, come se gli attaccanti volessero in tal modo riversare la loro furia impotente sull’insensibile scena della fatale contesa». Il gusto per l’iperbole e l’icastico, la spinta a rendere poetiche le scene entro una retorica tuttavia elementare nuocciono in realtà a Cooper come quando, mosso a mettersi in mezzo tra il fatto descritto e il lettore in un altro romanzo della serie, scrive di Natty Bumppo che guarda gli indiani descrivendo un quadro che a Salvator Rosa sarebbe piaciuto dipingere, non pensando che il buon Natty mai avrebbe potuto sentire parlare del pittore napoletano. Sono limiti che si possono perdonare a Cooper per i meriti che di gran lunga appaiono maggiori. Il più grande è stato quello di aver dato un’identità letteraria ai pellirossa e un’origine al West.

(È vietata la riproduzione anche parziale)

[il nuovo romanzo di Gianni Bonina è: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]

* * *

[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]

* * *

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo