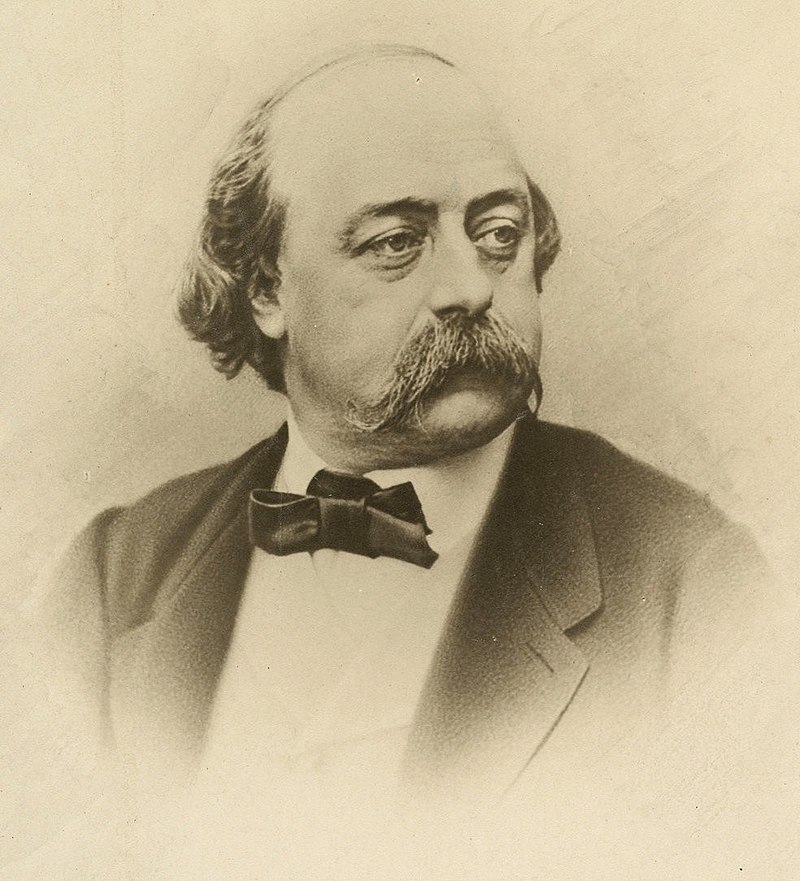

Mezzo secolo dopo l’affermazione dei princìpi della Rivoluzione francese, l’idea di libertà – perlomeno riferita a quella di espressione – era ancora in discussione se un romanzo come Madame Bovary doveva affrontare un processo per oltraggio alla morale pubblica e religiosa oltre che ai buoni costumi. Il romanzo di Gustave Flaubert venne assolto solo per insufficienza di prove, più precisamente perché i brani sotto accusa costituivano una parte molto ridotta rispetto alla mole del romanzo, tuttavia il tribunale imperiale comminò “un biasimo severo” all’autore richiamando la letteratura e gli artisti in genere al dovere di non rappresentare il vizio ai fini di una buona educazione sociale. Vizio che specificamente era da vedere nell’adulterio: da parte almeno del potere giudiziario di uno Stato nondimeno rifondato sui crismi della massima libertà anche di giudizio, epperò convinto che «missione della letteratura debba essere quella di ornare e ricreare lo spirito elevandone l’intelligenza ed epurandone i costumi più ancora che di divulgare il disgusto del vizio offrendo il quadro dei disordini che possono esistere nella società».

Disgustosa fu ritenuta per esempio la scena dell’interminabile corsa in carrozza alla fine della quale una mano fuoriesce dalle tendine serrate e butta dei fazzolettini, dopodiché una signora velata scende e va via circospetta. Sebbene si intuisca cosa sia avvenuto nella carrozza, Flaubert non va oltre la rappresentazione della corsa e meticolosamente dell’itinerario (secondo un’ossessione per il documento reale di cui è prova, all’inizio della seconda parte, l’estenuante descrizione che fa del paese di Yonville), nonché della sorpresa di quanti vedono la carrozza passare più volte. Non fomenta dunque oscenità alcuna, tuttavia il pubblico ministero trova – con qualche ragione – che la turpitudine sia determinata dall’immaginazione che alimenta i peggiori istinti. Le parti incriminate sono circa una dozzina, nessuna del pur minimo fondo erotico, ma tutte vengono tacciate di sottendere il tradimento coniugale e la ricerca del piacere. La vede così persino la rivista “Revue de Paris” dove il romanzo esce a puntate (sarà pubblicato in volume e integralmente subito dopo il processo) giacché la direzione opera più di una censura preventiva, di fronte alle quali Flaubert pretende l’aggiunta di una precisazione per avvisare che del romanzo usciranno frammenti e non l’insieme.

Disgustosa fu ritenuta per esempio la scena dell’interminabile corsa in carrozza alla fine della quale una mano fuoriesce dalle tendine serrate e butta dei fazzolettini, dopodiché una signora velata scende e va via circospetta. Sebbene si intuisca cosa sia avvenuto nella carrozza, Flaubert non va oltre la rappresentazione della corsa e meticolosamente dell’itinerario (secondo un’ossessione per il documento reale di cui è prova, all’inizio della seconda parte, l’estenuante descrizione che fa del paese di Yonville), nonché della sorpresa di quanti vedono la carrozza passare più volte. Non fomenta dunque oscenità alcuna, tuttavia il pubblico ministero trova – con qualche ragione – che la turpitudine sia determinata dall’immaginazione che alimenta i peggiori istinti. Le parti incriminate sono circa una dozzina, nessuna del pur minimo fondo erotico, ma tutte vengono tacciate di sottendere il tradimento coniugale e la ricerca del piacere. La vede così persino la rivista “Revue de Paris” dove il romanzo esce a puntate (sarà pubblicato in volume e integralmente subito dopo il processo) giacché la direzione opera più di una censura preventiva, di fronte alle quali Flaubert pretende l’aggiunta di una precisazione per avvisare che del romanzo usciranno frammenti e non l’insieme.

Ciononostante, per sfuggire alla condanna Flaubert è costretto come Galilei ad abiurare il proprio credo letterario e dichiararsi persona di tenace rigore morale, ammettendo sì di avere portato nel suo romanzo il vizio ma non per suscitare vellicazioni morbose quanto per ammonire circa la sua minaccia, tanto che il suicidio di Emma è la pena che lei stessa si infligge per le proprie colpe. A poco vale la celebre frase di rinsavimento e di orgoglio – «Madame Bovary c’est moi» – che Flaubert avrebbe poi pronunciato, quando la sua difesa avrebbe dovuto piuttosto riguardare l’autonomia della letteratura e la libertà dello scrittore di cercare il vero fuori dal bello e dal buono. Oggi non c’è chi non possa dire «Je suis madame Bovary», né la Chiesa troverebbe dissacratorio che in punto di morte si possa ridere, come fa Emma, al ricordo di una facezia, perché la coscienza occidentale non vede più il peccato e il reato nel doppio adulterio della signora Bovary, bensì il tormento di una donna che sceglie la trasgressione contro la morale corrente come via di fuga dalla propria condizione, trovando però l’uscita nel suicidio. La malmaritata francese, donna di provincia che sogna la città e i salotti, non è in fondo diversa dalla coeva poetessa siciliana Mariannina Coffa che, all’insaputa del marito, intrattiene un’audace corrispondenza con l’uomo che ama, né la sua passione è diversa da quella intricata e profanatrice che lega Eloisa al suo Abelardo già nel XII secolo e nemmeno si distanzia granché dalla prurigine di Rousseau della Nuova Eloisa. Anzi Emma è molto meno in estro di altre femmes fatales che stanno per apparire sulla scena: l’uxoricida Teresa Raquin di Zola e soprattutto la fedifraga Anna Karenina che, diversamente da Emma, riuscirà a lasciare il marito e finirà anche lei suicida.

Il seme della lascivia che la pubblica accusa scova in Madame Bovary è in fondo lo stesso che è circolato ad libitum, solo per restare in Francia, in gran parte della letteratura dei Lumi, da De Sade a De Laclos, eppure è soltanto l’allusivo e un po’ bacchettone romanzo di Flaubert a scandalizzare la Francia del 1856. La quale anche in un valzer e nella testa che lei poggia sul petto del cavaliere trova elementi di inverecondia, imputati pure alle fantasie di una adolescente che è ospite delle Orsoline e come una “capinera” verghiana è risospinta a liberarsi dei suoi vincoli legali per seguire quelli sentimentali. In realtà per Madame Bovary si ebbero implicazioni che portarono il nodo giudiziario a stringersi non tanto attorno al romanzo, che quando uscirà in volume con le parti espunte non incontrerà alcuna opposizione, quanto della rivista, che era liberale e antigovernativa, talché con Flaubert vennero incriminati il direttore e lo stampatore, nell’intento del Secondo Impero di colpire un’opinione politica e non una visione morale.

Il romanzo, tutt’altro che “sconveniente”, nasce per essere pubblicato proprio nei modi di un feuilleton e del racconto a puntate sconta tutti i limiti. Intitolato a Emma, racconta più che altro o in pari grado la vicenda di Carlo Bovary, con i cui trascorsi la narrazione si apre e prosegue per cinque capitoli finché, proprio in conclusione del quinto, di colpo e ubbidendo ai migliori criteri del feuilleton (e c’è da credere che la puntata si interrompesse proprio a tal punto) Flaubert fa entrare in scena Emma Rouault, che si mostra ben diversa da quella intravista con la testa appoggiata alla finestra e lo sguardo perso nel mondo esterno e probabilmente molto lontano, nelle vesti di una ragazza bella, spensierata e poi sposa del medico ammodo: scopriamo, senza sospettarlo, che invece non ne è innamorata affatto e che piuttosto si chiede che significato abbiano parole come «felicità, passione ed ebbrezza che le erano sembrate tanto belle, lette nei libri». Lo scopriamo dopo aver appena appreso per contrappunto della felicità del marito Carlo e di quanto egli sia innamorato. Il mutamento di direzione si ha proprio a questa altezza, quando il romanzo di Emma prende le mosse con la rivelazione di un grado di insoddisfazione che crescerà fino a culminare in un esiziale cupio dissolvi, ultimo stadio di un amor fati che è il crisma della temperie romantica del momento posto sul romanzo a fare da basso continuo.

Il romanzo, tutt’altro che “sconveniente”, nasce per essere pubblicato proprio nei modi di un feuilleton e del racconto a puntate sconta tutti i limiti. Intitolato a Emma, racconta più che altro o in pari grado la vicenda di Carlo Bovary, con i cui trascorsi la narrazione si apre e prosegue per cinque capitoli finché, proprio in conclusione del quinto, di colpo e ubbidendo ai migliori criteri del feuilleton (e c’è da credere che la puntata si interrompesse proprio a tal punto) Flaubert fa entrare in scena Emma Rouault, che si mostra ben diversa da quella intravista con la testa appoggiata alla finestra e lo sguardo perso nel mondo esterno e probabilmente molto lontano, nelle vesti di una ragazza bella, spensierata e poi sposa del medico ammodo: scopriamo, senza sospettarlo, che invece non ne è innamorata affatto e che piuttosto si chiede che significato abbiano parole come «felicità, passione ed ebbrezza che le erano sembrate tanto belle, lette nei libri». Lo scopriamo dopo aver appena appreso per contrappunto della felicità del marito Carlo e di quanto egli sia innamorato. Il mutamento di direzione si ha proprio a questa altezza, quando il romanzo di Emma prende le mosse con la rivelazione di un grado di insoddisfazione che crescerà fino a culminare in un esiziale cupio dissolvi, ultimo stadio di un amor fati che è il crisma della temperie romantica del momento posto sul romanzo a fare da basso continuo.

Dal sesto capitolo l’autore racconta perciò la vita di Emma, così come nei precedenti ha fatto per quella di Carlo, su questa insistendo al punto da far pensare che nei suoi disegni sarebbe stato il tormento di lui per i tradimenti di lei a tenere la trama. Se così fosse stato, Flaubert avrebbe anticipato una vena letteraria che di lì a pochi anni sarebbe sgorgata copiosa nei romanzi di Goncarov (Oblomov) e Huysmans (Controcorrente) e poi, nel primo Novecento, nella grande esperienza di Proust e Svevo, quella vena che sottoporrà allo sguardo europeo l’uomo che si chiude in sé, che non è resiliente, “l’inetto” colpito dal “mal di vivere” che è il morbo cui soccombono i “probi viri”, le persone dabbene ma spiazzate dall’insorgenza di un modello di condotta che richiede di essere maudit, belli, maledetti e malandrini. E, pur non essendone consapevole, Carlo Bovary ha tutto dell’inetto (“insulso” lo bolla la moglie), condizione nella quale vive, si affligge e muore. Invece Flaubert cosa fa? Non sente il vento letterario che tira e, deciso a rimanere legato al realismo naturalistico di tipo romantico in voga soprattutto in Francia, volendosene anzi mettere a capo, senza perciò vedere che sta per irrompere sulla scena letteraria una scuola di pensiero che verrà chiamata decadentismo, dove è forse più facilmente riconducibile un romanzo come questo di introspezione psicologica, sceglie di alzarne il livello (che comunque sin dall’inizio intitola ad Emma e non a Carlo) e lo rende ancora più realista, pur sapendo di sfidare così il Codice penale e la Chiesa.

A bene vedere, se la allure decadentistica fosse stata fatta valere su quella realistica e dunque lo scavo psicomachico avesse prevalso sull’indagine sociale, nessun giudice si sarebbe sentito di giudicare vera e cruda una storia che era solo la rappresentazione di uno stato d’animo al più deviato e minato. Ma Flaubert opta per un romanzo ginecolatrico a sfondo sociale benché quando comincia a scrivere è a Carlo che pensa. C’è anche la prova di questo disequilibrio. Che costituisce un rebus al quale nessuno ha pensato, per quanto se ne sappia. Vediamo di che si tratta.

L’incipit («Stavamo in un’aula di studio quando entrò il preside») fa pensare a un romanzo con un narratore che si identifica in un “io narrante” e rimemorante. Il narratore torna più volte a parlare in prima persona, che è sempre plurale («Il preside ci fece segno», «Cominciammo a recitare le nostre lezioni», «Avevamo l’abitudine di scaraventare i berretti a terra», «Lo vedemmo lavorare con diligenza», «Oggi nessuno di noi potrebbe ricordarsi qualcosa di lui»), ma lo fa solo nelle prime pagine, perché poi scompare – salvo riapparire nella seconda parte quando ricorre la sibillina proposizione «Dopo gli avvenimenti che narreremo»: dissonante in un romanzo di stampo realista – e il romanzo testimoniale diventa il romanzo di un narratore onnisciente del quale Flaubert si impossessa come autore. A stare alle frasi del narratore autodiegetico, sembra che il suo intento fosse di raccontare la vita di un vecchio compagno di classe, cominciando dal momento del suo ingresso in aula, per seguirlo lungo tutta la vita attraverso il drammatico matrimonio con Emma che lo porterà alla morte. Per di più la presentazione che ne viene fatta è tipica del romanzo oblomoviano disegnata sulla figura del perdente a prima vista, dell’uomo con qualche inutile qualità, mammone e privo di brio, il classico tipo che una donna esuberante e assetata di vita come Emma non potrebbe mai amare, ma che può tuttavia cedere a sposare per realizzare il suo primo sogno che è quello di uscire dalla propria penosa circostanza.

Ma perché Flaubert parte in un modo e procede in tutt’altro, passando da un registro al suo opposto e non tornando più all’uso che ha fatto della prima persona plurale, che si immagina debba identificarsi in un narratore che parli a nome degli altri ex comoagni di collegio ma del quale non si avrà alcuna traccia né si saprà chi sia? Perché, dopo la pubblicazione sulla rivista e prefigurando l’uscita in volume nel 1857, l’autore non rende il romanzo coerente e dipana il rebus, quanto soprattutto alla sua natura, se girato cioè dalla parte di Carlo oppure di Emma e se dunque concepito nella luce decadentista o romantica?

Una risposta è forse nella genesi stessa del romanzo, che secondo Flaubert fu interamente frutto di invenzione, senza alcun riferimento a casi realmente avvenuti, mentre è dimostrato che la storia di Emma, la donna “compromessa”, fu cavata dalla cronaca e riprodotta dall’autore con fedele aderenza ai personaggi e ai fatti. Nel sottotitolo, “Costumi di provincia”, era chiaro l’intento documentaristico di un romanzo che dovesse servirsi di una tecnica narrativa improntata all’oggettività, dunque di tipo giornalistico, sennonché l’impersonalità tanto vagheggiata e ricercata, tale da sortire un romanzo che fosse scritto da sé, con un uso anche contenutissimo del dialogo, cedeva puntualmente e inesorabilmente di fronte alla altrettanto insistita definizione dei caratteri, tecnica che costituisce una inevitabile qualificazione senza contraddittorio non solo dei personaggi ma anche delle loro azioni. Flaubert cadde vittima di una impasse che si procurò da solo e che lo tenne in mezzo tra due coté, tale da indurre Marcel Proust a stabilire che «il genio di Flaubert ci viene rivelato soltanto dalla bellezza del suo stile e dalle immutabili particolarità di una deformante sintassi»: uno stile così sorvegliato e misurato da apparire calcolato e modulare. Flaubert cercò nei modi di espressione quanto il contenuto non poteva dargli se non svuotando i personaggi di personalità. Poteva riuscire a rendere – con qualche deroga in verità – impersonale lo stile ma non i caratteri. E c’è senz’altro riuscito.

In questa guazza indistinta, le incongruenze del romanzo, sospeso tra due modelli letterari, non rispondono che a un’ambivalenza più irrisolta che voluta, per modo che l’uso episodico della prima persona, che esclude il narratore onnisciente; lo sguardo focalizzato su Carlo in alternanza con l’altro posato su Emma – e con lo sguardo anche lo scandaglio dei loro più intimi rovelli interiori; l’impulso a rappresentare una comunità per risalire a un quadro della vita di provincia di impronta balzachiana, così da dare un documento reale in un romanzo sociale pur tentato dal farsi intimo; la scelta di popolare la stessa comunità di figure ognuna delle quali assunta con i mezzi della ricerca scientifica, quasi a fini tassonomici, al pari di ingredienti alimentari, fenomeni naturali, prodotti georgici riportati tutti con precisione naturalistica, appaiono indicazioni di un processo in divenire, un esperimento narrativo in essere anziché il frutto di una innovazione compiuta e completata. Flaubert cerca di definire il romanzo mentre lo scrive e alla fine si ritrova ad averlo finito, sicché lo lascia indefinito. Dovrebbe riscriverlo in vista della pubblicazione in volume, ma questo potrebbe far pensare che voglia correggere il romanzo immorale redimendolo mentre quel che gli preme è che esca nella sua forma originaria, senza censure. E preferisce perciò che tutto rimanga inspiegato.

Nondimeno questo romanzo irrisolto è giustamente considerato uno dei grandi capolavori della nostra letteratura. Emma Bovary è assurta a mitologema dell’emancipazione femminile sotto l’aspetto anche della libertà sessuale. La sua lotta, ingaggiata soprattutto contro sé stessa, per la conquista di una dignità di donna non negoziabile appare nelle forme non già di un corrivo arrivismo quanto di ricerca di un soterico stato di salute, perché non cerca negli uomini la fortuna ma la bonheur, l’appagamento che le dà il sentirsi amata da un uomo da porre al di sopra di ogni bassezza. Alla fine, sommersa dai debiti, si avvelena e si candida così al titolo di prima donna oblomoviana della storia della letteratura. All’insaputa dello stesso Flaubert.

(È vietata la riproduzione anche parziale)

* * *

[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]

* * *

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo