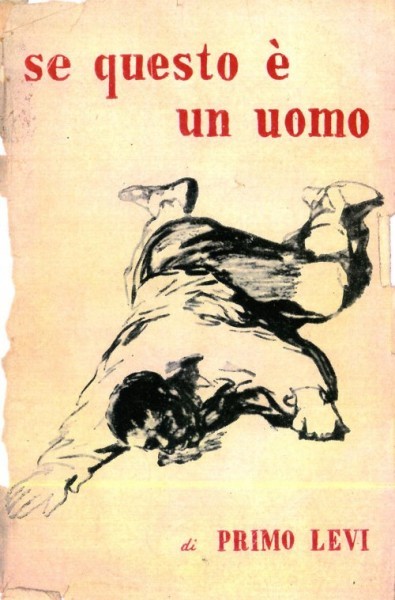

Scomparsi quasi tutti i sopravvissuti della Shoah, non resta che la memoria scritta a ricordare lo sterminio nazista, per modo che Se questo è un uomo di Primo Levi appare sempre più quello che il suo autore voleva che fosse: una testimonianza documentale di denuncia degli orrori dell’olocausto, un libro di storia dal vivo del Lager che, inteso a far conoscere al mondo il suo inferno, risulta autonomo rispetto al secondo titolo di venti anni dopo, La tregua, che contiene il racconto del ritorno e ne costituisce il seguito, quando il Lager è ormai alle spalle: giacché è proprio il Lager il motivo di interesse di Levi, che rivelandone le atrocità combatte la sola battaglia che il popolo ebraico abbia ingaggiato contro il Reich. Vincendola e continuando tutt’oggi a vincerla.

In un recidivante clima di negazionismo qual è quello attuale, questo libro così poco saggio e così poco romanzo, originale per l’estemporaneità del dettato che narra e riflette allo stesso tempo, adduce infatti una tale mole di dati di fatto da formare l’atto di prova più inattaccabile circa l’esistenza dei forni crematori e l’atto di accusa più granitico sulla vita quotidiana all’interno della Buna, il campo di concentramento nazista di Monowitz sorto da una fabbrica di gomma dove Levi fu tenuto prigioniero per un anno prima della liberazione. Scritto a brani scuciti già durante la prigionia e ripreso subito dopo il ritorno in Italia, dunque a ridosso di fatti ancora vividissimi, mosso senz’altro dall’urgenza di propalarli, Se questo è un uomo è il memoir che in Europa, nella temperie della memorialistica post-bellica che vede Savinio lanciare l’appello “Raccontate uomini la vostra storia”, ha con maggiore forza osteggiato il proposito dei nazisti di non lasciare traccia della verità dei Lager quanto allo sterminio di ebrei, zingari e slavi e alle disumane condizioni di internamento.

Invero il testo paga il prezzo di un tempo della scrittura che scorre tra diario quotidiano e racconto memoriale, ora scritto al presente e ora al passato (lacuna che, avvertita dallo stesso Levi, adombra una sfera di frammentarietà che induce un senso di sospensione tra narrazione e scrittura), e – benché l’autore riporti solo quanto ha visto e vissuto, avendo scelto di addirsi al più rigoroso principio di verità e solo a quello – i fatti narrati tendono a stingere nell’inverosimiglianza. Si prenda l’attività delle camere a gas: Levi le dà per certe quando scrive a Torino e quasi frutto di voci quando invece compila il suo diario seduto alla scrivania del laboratorio di chimica come detenuto, Häftling, numero 174517. Ed è in effetti ciò che gli avviene di vivere, avendo certezza della loro esistenza solo quando tutto il mondo ne è informato, mentre al tempo dei fatti egli è solo con la sua circostanza fondata su rapporti di gomito.

L’indeterminazione tra il tempo della scrittura e quello della narrazione finisce così per rendere incerti i fatti, ma unicamente quanto al momento della conoscenza che di essi fa l’autore, cosicché il Levi che scrive fuori dal Lager sa per esempio che le selezioni periodiche, disposte per fare spazio nel campo ai nuovi arrivati, prevedono il trasferimento dei detenuti meno capaci al lavoro dalle baracche alle camere a gas di Birkenau, mentre il Levi che scrive dentro il Lager può credere come gli altri, anche per darsi un minimo di speranza, che gli inabili siano diretti a un campo di convalescenza. Questo doppio piano di scrittura integra un duplice narratore ma non anche un doppio dell’autore, che nulla o poco concede a cedimenti moralistici, a toni predicatori e alla retorica della riprovazione. I fatti bastano da soli, senza aggettivazioni e accentazioni, a cogliere appieno lo spirito profondo del Lager e identificarsi con i quarantamila internati della Buna, vivendone le spietate leggi non solo di sopravvivenza ma anche di sopraffazione di un detenuto sull’altro.

Riportando la vita del campo osservata dalla sua condizione di ebreo italiano (benché a Torino scriva “Oggi io stesso non sono convinto che queste cose sono realmente avvenute”), Levi consegna alla storia il rapporto più drammatico e circostanziato di quella che egli definisce «una gigantesca esperienza biologica e sociale», ovvero la prova che l’uomo comune, al di là di lingua e religione, viene costretto ad affrontare come essere vivente: da un lato spinto a soddisfare i suoi bisogni, primo tra tutti la conservazione della vita, una volta ridotto al pari di un animale indotto ad agire secondo l’istinto più immediato, e da un altro sottoposto a verificare nella convivenza con i suoi simili la sua natura di persona civile e il suo bagaglio di valori umani, allo scopo di determinare appunto se questo individuo è un uomo. Non lo è, come non può esserlo nemmeno il suo carnefice, quelle famigerate Schutzstaffel alla cui responsabilità Levi associa anche il popolo tedesco che giudica colpevole di non aver preso le distanze dal nazismo e dunque di averlo sostenuto col volere non sapere la verità più che non volendo saperla, esercitando quindi un deliberato atto di volontà piuttosto che una coazione a distrarsi.

Riportando la vita del campo osservata dalla sua condizione di ebreo italiano (benché a Torino scriva “Oggi io stesso non sono convinto che queste cose sono realmente avvenute”), Levi consegna alla storia il rapporto più drammatico e circostanziato di quella che egli definisce «una gigantesca esperienza biologica e sociale», ovvero la prova che l’uomo comune, al di là di lingua e religione, viene costretto ad affrontare come essere vivente: da un lato spinto a soddisfare i suoi bisogni, primo tra tutti la conservazione della vita, una volta ridotto al pari di un animale indotto ad agire secondo l’istinto più immediato, e da un altro sottoposto a verificare nella convivenza con i suoi simili la sua natura di persona civile e il suo bagaglio di valori umani, allo scopo di determinare appunto se questo individuo è un uomo. Non lo è, come non può esserlo nemmeno il suo carnefice, quelle famigerate Schutzstaffel alla cui responsabilità Levi associa anche il popolo tedesco che giudica colpevole di non aver preso le distanze dal nazismo e dunque di averlo sostenuto col volere non sapere la verità più che non volendo saperla, esercitando quindi un deliberato atto di volontà piuttosto che una coazione a distrarsi.

E del resto nei tanti episodi rivelati da Levi appare chiaro che la singola SS era libera di assumere comportamenti tali, cioè umanitari, da non apparire insubordinato alle gerarchie. Ma non l’ha fatto nessuna di esse. Significativo il caso di un manipolo di SS allo sbando che, dopo l’abbandono precipitoso del campo, vi tornano e sorprendono nel loro refettorio dei prigionieri francesi che vi hanno trovato da mangiare e più caldo che nelle baracche. I sovietici sono a un passo, la guerra è ormai persa, ma le SS decidono di uccidere tutti i prigionieri sparando loro alla nuca e lasciando poi i cadaveri allineati nella neve a monito per gli altri ottocento prigionieri rimasti, fra cui Levi, lasciati in vita perché tutti malati e prossimi alla morte.

Ma Levi non tradisce mai alcun sentimento di odio nei confronti dei nazisti, perché indulgere a ciò comporterebbe provare a comprendere, mentre la disumanità di quanto avviene nel campo è tale che comprendere è fuori dalla portata della mente umana, al punto che non è possibile neppure odiare, perché anche l’odio è un sentimento che implica la comprensione. Nel fondo delle loro gamelle molti detenuti incidevano proprio queste parole da ricordare come un imperativo: “Non cercare di comprendere”. Incomprensibili sono anche le parole che vengono usate per descrivere stati d’essere sortendo accezioni che non rendono il significato reale di esse: parole come “fame”, “freddo” o “stanchezza” non indicano alcuni pasti saltati, alcune ore all’addiaccio o alcune notti da svegli ma ben altro di inimmaginabile e appunto di incomprensibile: una fame irrimediabile e sconosciuta, un freddo che, a venti gradi sotto zero e nudi con i piedi per ore nella neve, è un ambulacro della morte, una stanchezza che porta per risparmiare ogni energia residua a non muoversi nemmeno nella cuccetta. Levi si rende conto di non riuscire a trovare le parole che esprimano le cose e si limita a dire che “sono altre cose” quelle sensazioni corporali che vuole rappresentare. La mancanza di termini appropriati spiega anche il fomite del negazionismo: il quale secondo Levi è fondato sulla brevità temporale dei Lager, perché se fossero durati più a lungo sarebbe nata una terminologia ad hoc e a quel punto la presenza di termini che indicassero “cose” precise sarebbe stata la migliore arma contro quanti negano la Shoah.

Mancando le parole per designare condizioni fisiche e mentali vissute per la prima volta, Levi ricorre alla distinzione dei detenuti in “sommersi” e “salvati” per definire le due categorie nelle quali “la gigantesca esperienza biologica e sociale” del Lager si realizza. Sommersi sono quelli che muoiono per primi, il nerbo del campo: sono ligi ai regolamenti fino al maniacale, sempre obbedienti e proni, convinti che piegarsi alla volontà di SS e Kapos sia il miglior modo per sopravvivere. Non conoscono la “Kombinacje”, l’arte dell’espediente per la quale anche curare al meglio il proprio aspetto equivale a una garanzia di maggior rispetto. Sono quelli che rinunciano alla camicia, accettando di incorrere in severe punizioni, in cambio di una razione di pane o di una porzione di zuppa, le “monete” elementari di scambio e di baratto; quelli che guardano il filo spinato ad alta tensione da correre a toccare come unica via di fuga non dal Lager ma dalla vita non più sopportabile; quelli che sapendo di essere stati selezionati per il gas pretendono il rispetto del regolamento, nell’assurdità della logica nazista, che prevede per loro triplice razione. Sono i non-uomini, disprezzati da tutti e da nessuno commiserati. Salvati sono invece i “prominenti”, quanti cioè hanno assunto qualche carica o incarico: dai cuochi alle guardie notturne, dagli infermieri ai Kapos, ma anche coloro che si sono guadagnati il rispetto o la simpatia addirittura di qualche SS o come Levi, che è un chimico, risultano utili a un progetto nazista.

Mancando le parole per designare condizioni fisiche e mentali vissute per la prima volta, Levi ricorre alla distinzione dei detenuti in “sommersi” e “salvati” per definire le due categorie nelle quali “la gigantesca esperienza biologica e sociale” del Lager si realizza. Sommersi sono quelli che muoiono per primi, il nerbo del campo: sono ligi ai regolamenti fino al maniacale, sempre obbedienti e proni, convinti che piegarsi alla volontà di SS e Kapos sia il miglior modo per sopravvivere. Non conoscono la “Kombinacje”, l’arte dell’espediente per la quale anche curare al meglio il proprio aspetto equivale a una garanzia di maggior rispetto. Sono quelli che rinunciano alla camicia, accettando di incorrere in severe punizioni, in cambio di una razione di pane o di una porzione di zuppa, le “monete” elementari di scambio e di baratto; quelli che guardano il filo spinato ad alta tensione da correre a toccare come unica via di fuga non dal Lager ma dalla vita non più sopportabile; quelli che sapendo di essere stati selezionati per il gas pretendono il rispetto del regolamento, nell’assurdità della logica nazista, che prevede per loro triplice razione. Sono i non-uomini, disprezzati da tutti e da nessuno commiserati. Salvati sono invece i “prominenti”, quanti cioè hanno assunto qualche carica o incarico: dai cuochi alle guardie notturne, dagli infermieri ai Kapos, ma anche coloro che si sono guadagnati il rispetto o la simpatia addirittura di qualche SS o come Levi, che è un chimico, risultano utili a un progetto nazista.

Levi non lo nega: è stato fortunato, ma nemmeno per un momento ha mai pensato, come tutti del resto, di uscire dal Lager se non dal camino. Guadagnata nel laboratorio chimico una certa posizione di minore patimento e di maggiore sicurezza, non si è ritenuto per questo un “salvato” e mai un uomo, perché nel campo gli uomini hanno un nome mentre lui ha solo una matricola: quella dal 170 mila in poi che per alcune migliaia di deportati indica gli ebrei italiani. Ma volendo a tutti i costi conservarsi uomo, si sente un sommerso salvato dalla fortuna, finché scopre che un suo sogno ricorrente è lo stesso di moltissimi altri: tornare a casa per raccontare il Lager e non essere creduti. A differenza della stragrande maggioranza dei sopravvissuti, che per decenni o fino alla morte si sono chiusi nel silenzio, Levi sin dai giorni della prigionia decide di scrivere ogni dettaglio della “eccezionale condizione umana” in cui è costretto a vivere e dunque accumula dati, anche trascurabili, episodi marginali, evoca figure di secondo piano, descrive con precisione gli ambienti, tutto ciò al solo scopo di essere creduto. Molte volte scrive infatti “Bisogna sapere che…” più nell’intento di dire la verità che di raccontare una storia. Il romanzo recede e paga qualcosa ogni volta che diventa necessario denunciare una realtà difficile da credere vera.

Ma non è solo il timore di non essere creduti a chiudere le bocche a tutti una volta liberi. La vera riluttanza a raccontare il Lager nasce dalla vergogna, una sensazione che Levi legge negli occhi spenti dei “sommersi” e che analizza non in Se questo è un uomo ma nei primi capitoli de La tregua, che bene avrebbero potuto far parte del titolo più noto perché relativi anch’essi al Lager, ma con dentro i russi e non più i tedeschi. La vergogna che il detenuto sente non è solo quella che prova nel sapersi ridotto al più basso grado di dignità (la stessa che Levi prova quando, lercio e puzzolente, è a contatto nel laboratorio di chimica con delle floride ed eleganti ragazze tedesche che parlano di gite e di feste), ma quella che solo il Lager può instillare di chi si vergogna delle colpe commesse dagli altri: è talmente esacerbato l’abominio nazista che a vergognarsi non sono i carnefici ma le vittime, nella chiave di una variante della sindrome di Stoccolma. Scrive Levi – ma solo vent’anni dopo: anche questo un segno della vergogna vissuta – raccontando l’arrivo a Monowitz dei russi, attoniti e sgomenti: “Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui; e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa”.

La storia dimostrerà che in base a quel rovesciamento del senso di vergogna, i tedeschi diventeranno un popolo senza rossore primeggiante in Europa e gli ebrei continueranno a subire la cultura dell’antisemitismo. E a vergognarsi di sé stessi per colpa degli altri. Quel che fa Levi sin dal primo momento, dando al mondo un esempio unico di cosa significhi essere uomini (ciò che spiega il successo del suo libro persino in Germania), è di rompere la tela di succube sottomissione, di vergogna collettiva e di indicibilità dell’ignominia che si stende sulla coscienza dei sopravvissuti. Non aspetta che sia la storia a dire la verità, perché comincia per primo a narrare la sua stagione all’inferno. Dove porta anche la bellezza, ovvero l’uomo nella sua dignità. Lo fa quando nel freddo gelido, affamato e stremato, portando pesanti carichi da un posto a un altro, spiega a un compagno francese La divina commedia e gli recita versi che si sforza di ricordare, scoprendo col ripeterli di non aver mai notato che in due occasioni Dante non usa l’espressione “mettersi” ma “mettere se stesso” che ha maggiore forza. Poi, al momento di recitare i versi sugli uomini nati non “per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”, il compagno francese, anch’egli devastato dalla sofferenza, gli chiede di ripeterli non perché gli faccia bene sentire verità così solenni ma perché capisce che fanno bene a Levi.

Anche questo succede nel Lager, dove una poesia può valere un momento di benessere e dove Levi si dice pronto a rinunciare alla zuppa del giorno pur di ricordare il seguito di alcuni versi: un modo per sfuggire la realtà cercando riparo nella letteratura, ancor più significativo perché il giovane Levi è un chimico e non un letterato. L’urgenza principale che a un certo punto avverte è di spiegare al compagno i versi “come altrui piacque”, perché l’indomani avrebbero potuto essere morti e perché in quelle parole (“Alla quarta levar la poppa in suso / E la prora ire in giù, come altrui piacque”) egli scopre il senso della sua gigantesca esperienza biologica e sociale, sicché scrive: “Devo dirgli […] qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”.

(È vietata la riproduzione anche parziale)

[il nuovo romanzo di Gianni Bonina è: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]

* * *

[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]

* * *

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo