mercoledì, 16 gennaio 2013

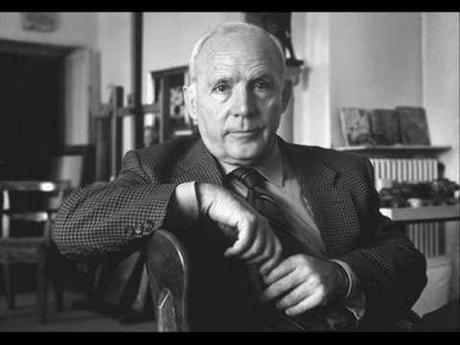

OMAGGIO A VINCENZO CONSOLO

Il 21 gennaio 2012 è venuto a mancare Vincenzo Consolo. A un anno dalla morte, rimetto in primo piano il post dedicato alla memoria di questo nostro scrittore invitandovi a ricordarlo (con messaggi, commenti, citazioni e quant’altro riteniate opportuno).

Il 21 gennaio 2012 è venuto a mancare Vincenzo Consolo. A un anno dalla morte, rimetto in primo piano il post dedicato alla memoria di questo nostro scrittore invitandovi a ricordarlo (con messaggi, commenti, citazioni e quant’altro riteniate opportuno).

Come sempre, grazie per la collaborazione.

Massimo Maugeri

* * *

POST del 22 gennaio 2012

Il Novecento letterario italiano sembra ancora più distante dopo la scomparsa di Vincenzo Consolo, avvenuta ieri 21 gennaio 2012, nella sua casa di Milano, dopo una lunga malattia. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 79 anni, Consolo. Nato in Sicilia, a Sant’Agata di Militello, il 18 febbraio 1933, è stato uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei. Uno degli ultimi “testimoni”, appunto, del nostro Novecento letterario. Il suo approccio narrativo era senz’altro originale. I suoi, non sono veri e propri romanzi (intesi in senso tradizionale). “Non si possono scrivere romanzi”, sosteneva Consolo, “perché ingannano il lettore”. Ma il suo linguaggio fluiva, ricco, verso forme di scrittura intense e avvolgenti. Impossibili da “imbrigliare”. Esordì con la Mondadori nei primi anni Sessanta con “La ferita dell’aprile“. Il grande libro arriva nel 1976, con “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (di cui parleremo in dettaglio).

Il Novecento letterario italiano sembra ancora più distante dopo la scomparsa di Vincenzo Consolo, avvenuta ieri 21 gennaio 2012, nella sua casa di Milano, dopo una lunga malattia. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 79 anni, Consolo. Nato in Sicilia, a Sant’Agata di Militello, il 18 febbraio 1933, è stato uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei. Uno degli ultimi “testimoni”, appunto, del nostro Novecento letterario. Il suo approccio narrativo era senz’altro originale. I suoi, non sono veri e propri romanzi (intesi in senso tradizionale). “Non si possono scrivere romanzi”, sosteneva Consolo, “perché ingannano il lettore”. Ma il suo linguaggio fluiva, ricco, verso forme di scrittura intense e avvolgenti. Impossibili da “imbrigliare”. Esordì con la Mondadori nei primi anni Sessanta con “La ferita dell’aprile“. Il grande libro arriva nel 1976, con “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (di cui parleremo in dettaglio).

Tra le sue opere, tutte tradotte in varie lingue, ricordiamo: “Retablo” (1987), “Nottetempo, casa per casa” (1992, con cui vinse il Premio Strega), “L’olivo e l’olivastro” (1994), “Lo spasimo di Palermo” (1998), “Di qua dal faro” (2001). Tra i racconti: “Le pietre di Pantalica” (1988), “Per un po’ d’erba ai limiti del feudo” (in Narratori di Sicilia a cura di L. Sciascia e S. Guglielmino, 1967), “Un giorno come gli altri” (in Racconti italiani del Novecento a cura di E. Siciliano, 1983), il racconto teatrale “Lunaria” (1985), “Catarsi” (1989). La sua ultima opera è “Il corteo di Dioniso” (2009).

Dedico questo “spazio” alla memoria di Vincenzo Consolo. Come accaduto con altri artisti della scrittura che ci hanno lasciato, questo piccolo “tributo” vuole essere appunto un omaggio, ma anche un’occasione per far conoscere questo autore a chi non ha ancora avuto modo di accostarsi alle sue opere.

Chiedo a tutti di contribuire lasciando un ricordo, un’impressione, una citazione, informazioni biografiche… ma anche link ad altri siti e quant’altro possa servire a ricordare Vincenzo Consolo e la sua produzione letteraria.

Di seguito vi offro un video che ho montato ieri notte… incentrato sulla registrazione di un mio colloquio telefonico con Vincenzo Consolo datato 2 agosto 2010 (nel video ho scritto 2 febbraio, ma è un errore), dove lo scrittore racconta i suoi inizi, la sua storia: il suo arrivo a Milano, l’esordio letterario con la Mondadori, l’incontro con Vittorini, la collaborazione con la Einaudi, la frequentazione con Salvatore Quasimodo. E poi: Italo Calvino, Natalia Ginzburg. La Milano di ieri e di oggi… e altro ancora. Credo si tratti di una delle ultime testimonianze (in formato audio/video) rilasciate dall’autore de “Il sorriso dell’ignoto marinaio”.

In chiusura di post: un ricordo offerto da Antonio Di Grado (saggista e docente di Letteratura Italiana dell’Università di Catania), un articolo di Domenico Calcaterra (autore tra l’altro di “Vincenzo Consolo: le parole, il tono, la cadenza” un saggio/intervista edito da Prova d’Autore) scritto in esclusiva per Letteratitudine e un contributo offerto dal poeta Sebastiano Burgaretta. E ancora, due graditissimi contributi: quello della poetessa e scrittrice Maria Attanasio e quello della scrittrice Maria Rosa Cutrufelli.

Ringrazio in anticipo tutti coloro che, con il loro contributo, riempiranno questo spazio di contenuti.

Massimo Maugeri

*******************

Per Vincenzo Consolo (e per Bufalino e Sciascia)

di Antonio Di Grado

Nel 1989 proposi al Teatro Stabile di Catania di commissionare ai tre grandi nostri scrittori allora viventi – Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo – tre atti unici da riunire in un Trittico, che fu messo in scena nel novembre di quell’anno con la regia di Antonio Calenda, con un cast di attori quali Gabriele Ferzetti, Sergio Graziani e i nostri Musumeci, Pattavina, Magistro, Perracchio, e con le musiche di Germano Mazzocchetti (il libro con i tre testi, oggi introvabile, fu curato da Giuseppe Lazzaro Danzuso e da me).

Nel 1989 proposi al Teatro Stabile di Catania di commissionare ai tre grandi nostri scrittori allora viventi – Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo – tre atti unici da riunire in un Trittico, che fu messo in scena nel novembre di quell’anno con la regia di Antonio Calenda, con un cast di attori quali Gabriele Ferzetti, Sergio Graziani e i nostri Musumeci, Pattavina, Magistro, Perracchio, e con le musiche di Germano Mazzocchetti (il libro con i tre testi, oggi introvabile, fu curato da Giuseppe Lazzaro Danzuso e da me).

Sciascia ormai stava male, molto male. Accolse l’invito ma mi pregò di provvedere io alla riduzione drammaturgica d’un suo racconto, “Arrivano i nostri”, un delizioso divertissement sul trasformismo d’un pugno di notabili siciliani, debitamente reazionari, ma raggiunti nel loro circolo dalla falsa notizia dell’invasione dell’Italia da parte dell’Armata Rossa. Una farsa amara, che concludeva il Trittico – dopo la mesta elegia di Bufalino e l’altisonante tragedia di Consolo – con un sorriso: lo stesso che strappai a Sciascia raccontandogli, all’indomani della prima, del successo e delle risate riscossi dal suo (e mio) “Quando non arrivarono i nostri”. L’ultimo sorriso, forse: si spense pochi giorni dopo, il 20 novembre. All’alba di quel giorno, fu proprio Consolo a darmi la notizia, per telefono, con voce rotta.

Pure Bufalino si prestò al cimento teatrale, con la sua sovrana sprezzatura da gentiluomo garbato e blasé. Trascrisse lui stesso in forma teatrale un suo racconto, “La panchina”. In mezzo, tra l’atto unico di Bufalino e quello di Sciascia e mio, un testo assolutamente nuovo concepito da Consolo: “Catarsi”, un testo di alta e impervia poesia, memore addirittura dei tragici greci, di Holderlin e di Pasolini; un testo che definirei di non ritorno, perciò cruciale nella sua produzione, ché nell’altezza stessa del suo linguaggio certificava l’impossibilità del linguaggio stesso di redimere il mondo dalla comunicazione omologata e asservita al Potere. E perciò drammaticamente prefigurava le successive difficoltà creative di Consolo, dovute non già a impotenza o inaridimento ma a una lacerante consapevolezza della impossibilità della parola di riscattarci dall’insensatezza e dalla menzogna.

Consolo fu il più entusiasta dei tre, il più vicino e partecipe. Non so quanto il pubblico, che si commosse con Bufalino e si divertì con Sciascia, riuscì a capirlo. Ma questa è un’altra storia.

——

La memoria di una “voce narrante”

di Domenico Calcaterra

In una delle tante illuminanti pagine di Cruciverba Leonardo Sciascia, rispetto a Verga e al suo rapporto con la memoria, così si pronunciava: «si tratta di una memoria che è qualità, forma, stile: la memoria, direi, di una “voce narrante”». Non credo sia illegittimo né mi pare di recare un torto a Sciascia (il quale peraltro, ne sono convinto, sottoscriverebbe in pieno un così calzante imprestito) se le stesse parole le riferiamo, come migliore sintesi, per definire la qualità del magistero dell’ultimo dei suoi eredi, Vincenzo Consolo, la cui dipartita, da ieri, è andata ad allargare (per tutti coloro che hanno avuto la sorte di essergli amico) la nostra immedicabile ferita di orfananza.

Quello stesso Sciascia che, laconicamente, presentando il libro che avrebbe dischiuso Consolo all’attenzione della critica e del pubblico, “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (1976), esordì dicendo: «Questo libro è un parricidio» -, a voler sottolineare, egli stesso per primo, la qualità dell’atto eversivo verso cui esplicitamente muoveva l’anti-romanzo consoliano, che accanto al semprecaro tema dell’impostura della storia, univa la centrale urgenza della ricerca di una via alternativa che passasse, soprattutto, per dirla con Calvino, per l’inevitabile «fondazione di uno stile» (come raccomandato dal ligure in quel saggio d’intenti dal battagliero titolo, “La sfida al labirinto”).

La caparbia via di uno sperimentalismo letterario esercitato primariamente come obiezione critica totale, che non poteva non coinvolgere anche il codice espressivo: deflagrato e ricomposto, reiventato archeologicamente; una barocca “violentazione” della lingua radicata nello scavo di memoria, a patto di riuscire a produrre sulla pagina un sovrappiù di senso verticale. Testimoniare una memoria storica collettiva a rischio perenne di estinzione, catalizzandola in denuncia, contestazione aperta, salmodia civile dalla scansione poematica, di cui diventare la sola plausibile “voce narrante”. Ciò facendo senza mai retrocedere d’un palmo dall’inossidabile radice marxiana della sua etica, dall’essere un intellettuale ingaggiato di vecchio stampo. Così è stato sempre dopo, in un sovrumano esercizio di tetragona coerenza, specie nei suoi successivi romanzi maggiori d’impianto storico-metaforico “Nottetempo, casa per casa” (1992) e “Lo spasimo di Palermo” (1998), con i quali è venuto via via riscrivendo la sua personale contro-storia italiana, dal crudele abbaglio dell’epopea risorgimentale in Sicilia sino alle stragi di mafia, con l’intermezzo della barocca descrizione di quell’irrazionalismo decadente (memore della lucida lezione di Borgese) che avrebbe partorito la bestia nera del fascismo (trilogia che può, deve essere letta, come unico ininterrotto flusso narrativo); giungendo a codificare in ultimo (con lo “Spasimo”) il modello perfetto del romanzo-tragedia (col sistematico ricorrere, al principio d’ogni capitolo, delle “cantica”, digressioni liriche, squarci di autentica civilissima poesia). Accanto all’estesa geografia metaforica dispiegata con il cupo affresco della trilogia, complementare coronamento di un percorso letterario tra i più singolari del secondo Novecento, sono le scritture dove più esplicitamente agisce il senso del nostos (la più ingombrante tra le metafore “malinconiche di Consolo), del viaggio di ritorno, come nei racconti di “Le pietre di Pantalica” (1988) o di quel prezioso e cesellato gioiello di apparente leggerezza di scrittura che è “Retablo” (1987); o, infine, nella catabasi di sapore vittoriniano de “L’olivo e l’olivastro” (1994), il cui incipit è veramente emblematico di questa altra sua vocazione: «Ora non può narrare». Spinto a “dire” ma fuori dal gioco della finzione letteraria, di concedere più immediato sfogo alla sua voce.

A parte è poi da considerare la favola teatrale di “Lunaria” (1985), ulteriore spartiacque nello sviluppo della poetica consoliana, non a caso successiva al “Sorriso”, eccentrica operetta dal vago sentore leopardiano, con la quale il diniego per la forma romanzesca è totale (si rammenti l’eloquente dedica a Lucio Piccolo e ai poeti lunari).

Senza trascurare il Consolo scrittore d’intervento militante sui giornali, valvola di sfogo prima della sua indignazione, che gli ha fatto guadagnare un posto particolare nella casella ibrida degli scrittori-giornalisti del secondo Novecento (categoria sorprendente, con buona pace di Croce e delle sue rigide distinzioni).

Sulle ragioni della singolare oltranza di lingua e di stile, talvolta oziosamente e malignamente talaltra ingenuamente, la critica ha dovuto giocoforza misurarsi. Non di rado ponendo la fittizia e pretestuosa questione di una inconciliabile “contraddizione” irrisolta tra la linfa tutta ideologica dell’aspirazione civile di Consolo e l’opzione stilistica sempre più estremizzata e per così dire elitaria, alimentando in diversi il pregiudizio critico per cui, sin dai tempi del Sorriso, i suoi palinsesti narrativi sono stati letti o come prodotti letterari dalle soverchianti motivazioni ideologiche rispetto alle ragioni dello stile oppure, al polo opposto (secondo una lettura egualmente depotenziante), quale prova di un narcisismo barocco che tradirebbe le autentiche ragioni ideali di cui si nutre la poetica dello scrittore, riducendolo al rango di mero «postmoderno citazionista» (così Luperini su Nottetempo) o peggio ad archeologico manierista, compilatore di palinsestuosi cruciverba intertestuali (basti il recentissimo cattivo esempio offerto dalla rilettura del Sorriso da parte di Grassia). Obiezioni, l’ideologica e la formalistica, del tutto inaccettabili se appena si guarda, nel suo complesso, all’inscindibile ambivalenza del barocco consoliano: capace di coniugare come nessuno razionalità e prosodia, impegno e oltranza di stile; ciò che fa di lui un «miracoloso scrittore politico» (Onofri).

Viene meno oggi la sua «dolorosa saggezza», la «disperata intelligenza» del siciliano esule per scelta. A lungo abbiamo atteso che potesse ritrovare, come il Petro Marano di Nottetempo, «le parole, il tono, la cadenza», che sfuggisse una volta ancora alla tentazione dell’afasia, all’impietrimento, il duro silenzio, come l’Empedocle di Catarsi (perfetto concentrato della sua autobiografia intellettuale). Slow-writer sin dagli esordi, a tenerlo lontano (supponiamo) il rispetto quasi religioso e maniacale per la «parola detta e pronunciata» (chi lo conobbe sa che questa fu la sua ossessione), la rigorosità estrema di un’idea di letteratura che si pone a distanza siderale dalle sempre avversate narratologie di genere, dal facile “americanismo” scimmiottato che violenta la lingua in nome di un rigurgito di neo-neorealismo, dal macchiettismo siculo comico-seriale, dalla catena di montaggio dei tanti (troppi) bestselleristi di grido.

Spesso m’è capitato d’interrogarmi, negli ultimi anni di questo suo prolungato silenzio, su quale altro e ancor più straordinario prolifico autore Vincenzo Consolo avrebbe potuto essere se avesse abbandonate certe asprezze, talune spigolosità, quei legacci che talvolta affioravano nei suoi pezzi giornalistici o nel suo intransigentismo di principio. Ma solo ora che non c’è più, istantaneamente, mentre scrivo, realizzo che sarebbe stato chiedergli troppo, un inaccettabile snaturarsi, farsi altro da sé.

Non so quanto abbia ragione Silvio Perrella nel ritenere che si può scrivere solamente di scrittori che si è avuto la sorte d’incontrare sul proprio cammino intellettuale. Ma so per certo che conoscere l’uomo può aiutare a comprendere a fondo lo scrittore. Che tra la vita e il suo racconto il confine è invisibile. Dal canto mio, faccio davvero fatica a mettere su carta i ricordi privati. Dico solo che il mio consistere intellettuale ha subito l’imprinting iniziatico, prima ancora che delle sue pagine, del suo dire. In vent’anni d’affettuosa amicizia, somigliando la sua fisionomia di uomo e di scrittore alla più familiare effige dell’intelligenza critica che si fa parola.

***************

Alle soglie del “témenos”

di Sebastiano Burgaretta

In uno degli innumerevoli ritorni in Sicilia, tra quelli ispirati dal “desiderio di conforto, d’amici costanti lungo il tempo”, capitò, nel cuore di un’estate torrida, che Vincenzo Consolo si spingesse ancora una volta fino alla plaga ubertosa dell’Eloria Tempe, alle soglie del “témenos”, del recinto sacro a Demetra.

In uno degli innumerevoli ritorni in Sicilia, tra quelli ispirati dal “desiderio di conforto, d’amici costanti lungo il tempo”, capitò, nel cuore di un’estate torrida, che Vincenzo Consolo si spingesse ancora una volta fino alla plaga ubertosa dell’Eloria Tempe, alle soglie del “témenos”, del recinto sacro a Demetra.

Durante il tragitto in automobile, lungo il segmentato intreccio dell’antica via Elorina con le moderne strade provinciali di campagna, l’amico che l’accompagnava, di tanto in tanto, rompeva il silenzio, per dare indicazioni e spiegazioni sui particolari naturalistici e storici del territorio via via attraversato. Lo scrittore assentiva, chiedeva qualche chiarimento, domandava, sempre in tono sommesso e con riferimenti precisi. Fotografava ogni cosa, in immagini e pensieri, nella sua mente. Da nessuno mai è stato visto scrivere appunti nel corso di visite o escursioni. Probabilmente la memoria gli ha sempre consentito di rimandare l’urgenza dello scritto al momento solitario del confronto serale col taccuino.

In campo non si concede distrazioni, non perde alcunché di ciò che vede. Osserva, scruta, registra, conserva; nulla si lascia scivolare via, tutto invola con ansia conoscitiva sempre nuova.

Lungo il pendio leggero che immette nella vallata amena l’amico gli indicò un gruppo di cinque o sei piante secolari, le cui fronde lambivano il terreno. “Son carrubi! Disse di colpo lo scrittore. Fermiamoci un momento. Da molto tempo non prendo in mano e non mangio una carruba”. Fermata l’automobile al bordo della strada, nel silenzio totale di quel luogo, i due violarono il limite del campo, ch’era senza recinzione. A pochi metri sorgevano, custodi di memorie senza tempo, gli immensi carrubi, sotto il primo dei quali Consolo entrò, chinandosi, seguito dall’amico. Sparsi, qua e là in cerchio sul tappeto soffice di foglie, stavano grosse pietre calcaree squadrate, disposte a mo’ di ceppi con funzione di sedili preparati, in tutta evidenza, dai gitanti domenicali, di quelli che cercano riparo dal solleone nell’ampio ventre di questa pianta ricca di foglie coriacee e larghe. Allungato un braccio, lo scrittore staccò una carruba da un ramo. Prese a tastarla, carezzandola quasi col movimento delle dita contro il cavo della mano.

L’amico ne colse due e porgendogliele disse: “Sciabbuli son dette queste al mio paese. Quelle piccole e ricurve si chiamano jacuna”. Si chinava nel frattempo Consolo, a raccogliere dal tappeto di fogliame due carrube giacenti al suolo asciutte e rinsecchite. “No, no, basta così. Non prenderne più. Bastano queste”, rispose, addentandone una e avviandosi a lasciare l’ombra protettiva dell’albero secolare. Pochi minuti di macchina e furono alla meta di quel giorno: la città greca di Eloro, dove lo scrittore tornava volentieri.

Dai ruderi del tempio della Madre risalirono lungo le mura a settentrione, penetrando nei recinti cosparsi di cocciame, tra i conci fatti luminosi dalla luce solare meridiana.

Era un giorno dell’estate malinconica che l’uomo delle Chesterfield viveva a Milano, in via Solferino, accogliendo nella casa amica, con pazienza senza fine, gli amici che andavano a trovarlo. Era in pena Consolo per lui, e nel silenzio preferiva sciogliere il dolore, lui che pure in pubblico si affida alla parola salvifica, alla parola che esprime i sentimenti, alla parola tagliente che redime la memoria degli uomini. Precedeva l’amico di pochi passi, lentamente avanzando tra le pietre. Era assorto, isolato a tratti nei pensieri. Si chinava qua e là a toccare i conci, seguendone con le dita della mano le pieghe modellate dal piccone e levigate dal tempo.

Il tocco attento finì, a un certo punto, per risolversi in carezza delicata e perdurante della mano. Il viso poi, rosso per la commozione, trattenne malamente la pressione di una lacrima al ciglio inumidito. Qualche minuto dopo, fuori dal recinto, infranse quel silenzio debordante oramai verso il rito: “Scusami, disse, se mi sono emozionato. E’ che penso a tutti quelli che di qui sono passati e che hanno toccato queste pietre…”.

Finché raggiunsero la macchina i due più non proferirono parola. Da solo a casa, poi, l’amico corse a rileggere quanto l’uomo aveva scritto un anno prima: “Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove”.

Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.

*************

PER VINCENZO CONSOLO, POETA E PROFETA

di Maria Attanasio

Benchè tutti i suoi libri siano traboccanti di citazioni, epigrafi e continui riferimenti a poeti d’ogni luogo e tempo –da Omero a Teocrito, ad Ariosto, a Iacopo da Lentini, a Shaekespeare, a Leopardi, a D’Annunzio, a Dante, e a tanti altri- Vincenzo Consolo non ha mai pubblicato un libro di versi, a differenza degli altri scrittori contemporanei siciliani –Sciascia, Addamo, Bufalino, Bonaviri, D’Arrigo, ad esempio- la cui narrativa è stata spesso affiancata o preceduta da un’autonoma produzione poetica.

Eppure è poeta, il più poeta tra i narratori siciliani; non si tratta di una generica liricità che crocianamente trasborda in ogni genere, ma di una testualità che, dentro le sequenze del tempo narrativo dei romanzi, e in quelle argomentative della saggistica, fonde libertà espressiva e referenzialità compositiva, ragioni etiche e motivazioni estetiche, ideologia e parola: immaginifica interazione tra la lingua della memoria, che restituisce il passato come metafora del presente, e la memoria della lingua, che, immergendosi nella lievitante stratificazione culturale e mitica delle parole, restituisce significatività al linguaggio.

Vincenzo Consolo ha sempre respinto la piatta orizzontalità della lingua -quella da lui definita tecnologica-aziendale che, diffusa dai mezzi di informazione, rende afasica la realtà- spingendo invece la sua prosa a contaminarsi con altri generi, soprattutto con la verticalità immaginativa e demercificata del linguaggio poetico. La poesia è infatti oggi l’unica tra le arti che non diventa merce, perchè il suo linguaggio, traboccando sempre dalla pura formulazione linguistica, non può mai totalmente identificarsi con quello della comunicazione: coscienza anticipante, rispetto ai valori del proprio tempo -per usare, sotto un’altra ottica, una felice espressione di Herman Bloch-, ma anche coscienza critica nei confronti del linguaggio del proprio tempo. La sua ricerca espressiva si muove perciò verso una scrittura che sia, insieme, esperienza di verità -non di semplice realtà- e testimonianza di libertà: verità della storia -nella storia- e libertà della parola -nella parola.

Una vera e propria struttura-azione di poesia potentemente interviene a costituire il corpo stesso della sua narratività, restringendo gli spazi di comunicazione, dissolvendo ogni ordinata sequenzialità di tempi e di sintassi, travalicando ogni rigida separazione tra i generi, ed emergendo in punte espressive -disancorate dalla narrazione- con due difformi e spesso simultanei riporti: tragico nei confronti della storia, lirico nei confronti della natura; una dimensione, quest’ultima, vissuta quasi con un senso di imbarazzo dalla coscienza etica e ideologica dell’autore, che ne teme la smemorante e avvolgente bellezza fuori dalla storia. Al cui malioso richiamo però non può sottrarsi.

Poeta e profeta, Vincenzo Consolo. La sua scrittura non è mai rotonda frontalità espressiva, levigato specchio, ma frantumazione caleidoscopica, allusivo aggiramento, inesauribile nominazione, fino a una sorta di vertiginoso scarto tra parola e realtà- anticipando il disastro di una contemporaneità afasica e impotente –di cui la Sicilia è simbolo- che ha perduto la storia e la parola.

Lo scarto tra parola e realtà, tra racconto e afasia, si acutizza infatti vertiginosamente ne Lo spasimo di Palermo, in cui una lingua espressionista ne disarticola l’apparenza di romanzo in gorghi di immagini, assonanze, rime, enjamblement. Sulla stasi e il silenzio della storia (-“Solca la nave la distesa piana, la corrente scialba, tarda veleggia verso il porto fermo, le fanrasime del tempo. La storia è sempre uguale.”-), si stende il requiem della poesia: rito di morte e, insieme, esorcismo contro la morte, di una scrittura che sul ciglio degli abissi “si raggela, si fa suono fermo, forma compatta, simbolo sfuggente”; barocca fascinazione tonale di un linguaggio risuonante di rime, nominazioni, fastose metafore, che simultaneamente si pone come emergenza espressiva ed estremo gesto di libertà ideologica in una condizione umana coatta dalle istituzioni di potere e dall’assertorietà definitoria, ma anch’essa ideologica, del linguaggio.

Non resta allora che l’afasia o la poesia.

E Vincenzo sceglie la poesia.

*************

*************

UN MITE GUERRIERO

di Maria Rosa Cutrufelli

Nel mucchio disordinato di carte che in maniera alquanto azzardata chiamo ‘il mio archivio’, c’è una cartelletta gialla su cui sta scritto: Vincenzo Consolo.

Nel mucchio disordinato di carte che in maniera alquanto azzardata chiamo ‘il mio archivio’, c’è una cartelletta gialla su cui sta scritto: Vincenzo Consolo.

In questa cartelletta ho raccolto, per anni e con una diligenza che non appartiene al mio carattere, quei suoi interventi che ogni tanto compaiono su quotidiani o riviste e che parlano di sud e di scrittura, di storia e di utopia sociale, di potere, di connivenze, di linguaggio e di responsabilità… Parole fatte di “pietra dura”, perché Vincenzo Consolo è un guerriero (mite, e pur tuttavia guerriero), oltre che un incantatore.

Un incanto che nasce, almeno per me, non soltanto dalla sua ricerca formale, cioè dalle meraviglie stilistiche delle sue opere, dal suo linguaggio e dalla sua espressività, ma anche dalla forza del suo pensiero. Che è pensiero ‘etico’.

Lo scrittore, ha detto una volta Consolo e lo ha ribadito in diverse occasioni, “quando si rivolge a una società ha il dovere dell’etica, perché altrimenti diventa asociale, immorale. E lo diventa perché non scrive in difesa dell’uomo ma contro l’uomo”. E’ da questa concezione etica della letteratura che gli deriva l’idea di una “supremazia della scrittura nei confronti della storia”, di una scrittura intesa come “compenso e costruzione armoniosa contro il disordine della storia”, che pure è il territorio privilegiato, il ‘luogo’ centrale delle sue narrazioni: la sua, si potrebbe dire, ‘ossessione’ tematica.

Non a caso, credo, lo stesso Consolo ha voluto dare più volte (e cito per tutte una lunga intervista comparsa nel 2000 sul bimestrale ‘Tuttestorie’) una scansione temporale a questa sua ricerca storico-politica, e lo ha fatto dividendo il suo percorso letterario in tre grandi tappe, in questo modo ordinando storicamente anche la sua personale storia di scrittore.

La prima tappa muove da una lettura della radicale trasformazione dell’Italia al momento dell’unità, quando alla fine trova compimento l’idea risorgimentale dello Stato unitario. Ed è segnata, questa tappa, dalla composizione di un testo magico e complesso come ‘Il sorriso dell’ignoto marinaio’. La seconda, con ‘Nottetempo casa per casa’, racconta invece quella disgregazione sociale che prelude all’avvento del fascismo e la terza, con ‘Lo Spasimo di Palermo’, entra nell’oggi per confrontarsi con la speranza fallita di un cambiamento sociale e culturale prima ancora che politico. L’unica speranza che resta, dice Consolo, è appunto la speranza nella scrittura, nella sua capacità di mettere ordine nelle coscienze e di portare armonia, cioè fiducia, là dove c’è soltanto caos e quindi impossibilità di comunicare. Ma questa capacità ‘armonica’ della scrittura non è affatto scontata.

In una conversazione con Silvio Perrella, pubblicata sulla rivista Mesogea, Consolo si domanda (o meglio torna a domandarsi) perché gli scrittori che hanno vissuto il fascismo e la guerra, in particolare Moravia, Calvino e Sciascia, abbiano poi optato per un codice razionalistico di scrittura e una concezione illuministica del mondo. Perché, si risponde, “la loro era, appunto, una scrittura di speranza. Speravano che finalmente in questo paese si formasse, dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, una società civile con la quale comunicare.” E invece questa società non è ancora nata e la scrittura di tipo comunicativo, cioè “fiduciosa nel sociale”, non ha ragione di essere. In questo contesto, in questo fallimento della storia, si può ‘scrivere sperando’ solo se si abbandona il codice razionalistico e si opta per un codice di tipo espressivo, se si lascia la Francia, in sintesi, e si va verso la Spagna. Verso la “dolce follia, simbolica e metaforica” di don Quijote.

La scrittura espressiva, dunque. Le narrazioni. Non il romanzo. “Ho cercato di non scrivere mai romanzi”, afferma Consolo argomentando, spiegando puntigliosamente la sua insofferenza per questa forma letteraria ottocentesca, di “intrattenimento puro”. La narrazione offre invece a chi scrive una maggiore libertà, un respiro più ampio. E’ un genere letterario con una doppia anima, per così dire, perché precede il romanzo ed è quindi preborghese pur essendo, nello stesso tempo, postmoderno.

In questa sua dichiarazione di poetica, a me sembra che Consolo si riveli straordinariamente vicino a certe correnti originali e innovative della letteratura mondiale, a quelle voci che vengono da paesi dove scrivere non è mai stato un ‘atto neutro’, perché la lingua stessa – lingua importata, lingua nemica – grondava sangue e aveva bisogno di essere reinventata e ricreata per poter diventare strumento di autorappresentazione e di speranza. Il suo mistilinguismo, ad esempio, mi ricorda molto da vicino l’operazione culturale tentata dalla scrittrice algerina Assja Djebar, che soltanto dopo aver studiato a fondo l’arabo, dopo un’immersione totale nella lingua madre, riconquista un francese arricchito dai suoni, dalle cadenze e dalle voci di quel mondo colonizzato e strappato a se stesso che è il suo mondo, e così, con questa ricchezza, può tornare a scrivere, dopo un lungo silenzio di anni.

Nel vuoto chiacchiericcio della società letteraria italiana, fa un effetto davvero straniante questa ricerca ostinata di un ‘senso’ oltre che di una ‘forma’, questo desiderio di ‘speranza’, sempre frustrato ma sempre attuale e mai dismesso, che diventa messaggio letterario.

In un intervento sull’Unità del 1994 Vincenzo Consolo scriveva: “oggi il Sud è l’azzeramento, è il deserto da cui si sta cominciando a ripartire”. Ripartire: che, nel contesto di quell’articolo, non stava a indicare solo il movimento negativo dell’andar via, la necessità dell’abbandono che genera un’incurabile nostalgia.

E qui voglio aprire un inciso. Perché su questa nostalgia, che è il malessere profondo e sensibile di ogni uomo e di ogni donna che ha conosciuto l’emigrazione, Consolo ha scritto alcune righe che non posso non riportare per esteso, perché il loro sapore è esattamente il sapore di quel tipo di nostalgia.

“Io”, scrive Consolo nel penultimo racconto delle “Pietre di pantalica”, “io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.”

Il movimento delle parole ha qui la cadenza precisa del sentimento, lo insegue e lo incarna con un’immediatezza morbida e sgomenta. Ma nostalgia, qui, non è semplicemente ‘sofferenza del ritorno’, è qualcosa di più vasto. E’ sofferenza di un desiderio costretto in un limite – il limite umano, che soltanto il movimento delle parole, forse, può spostare un poco più in là.

E allora, tornando all’articolo del 1994, quel ‘ripartire’ a me sembra che non avesse solo un’accezione negativa, non descrivesse soltanto una realtà di fuga dal ‘deserto’ della Sicilia, ma, sottotraccia, indicasse anche un’altra possibilità: quella di ripensare, di tornare a pensare e a dire il Sud, “questo eterno e sempre vivo scandalo”, cominciando di nuovo a raccontarne la storia e a prendersene cura nelle narrazioni come nella politica. Anche se “i tempi della letteratura sono lunghi, lungo il processo di sedimentazione della memoria e della formazione della lingua”.

Sono passati molti anni da quel 1994. La “sintassi del mondo” da allora si è sfasciata molte e molte volte e, per dirla con Consolo, “non sappiamo se si potrà mai ricomporre”.

Così, in questo nostro paese “ormai telestupefatto”, io ho bisogno – sì, bisogno è il termine giusto – delle parole di “pietra dura” di Vincenzo Consolo. Mi sono necessarie quanto le sue narrazioni, che fanno vibrare la mia anima divisa di ‘siciliana in esilio’.

Ed è per questo bisogno che, come ho detto all’inizio, per anni ho ritagliato, raccolto, messo da parte articoli e interventi: i giornali e le riviste, si sa, sono cose fragili, beni effimeri, tendono a sparire ancor più rapidamente dei libri.

Insomma, ho voluto mettere in salvo le sue parole.

E poi l’ho incontrato, Vincenzo Consolo.

E nell’uomo, nel suo modo di parlare, schivo e preciso, nella maniera diretta ed essenziale con cui offre agli amici consolazione, affetto e soprattutto ascolto (anche a me, un giorno che non dimenticherò, mentre stavo andando a trovare mia madre, che giaceva immobile e immemore nel suo letto), ecco, nel modo di essere e di presentarsi di quest’uomo ho riconosciuto la “pasta dura” e luminosa di quelle parole raccolte per anni. Una concordanza fra ‘l’essere’ e il ‘dire’ piuttosto rara.

Mi intimidisce, Vincenzo Consolo. Eppure lo sento ancor più che amico, familiare. Forse per quel suo viso che mi ricorda le sculture di Giuseppe Mazzullo, sculture ricavate dalle pietre del torrente che attraversa il mio paese (un pietroso paese che non per caso si chiama Graniti). Sculture di pietra. Forti. Dolorose e miti. E Vincenzo Consolo, con le sue indignazioni, le sue passioni politiche, la sua scrittura impetuosa e ritmica, questo è ai miei occhi: un mite guerriero.

(Maria Rosa Cutrufelli)

Tags: vincenzo consolo

Scritto mercoledì, 16 gennaio 2013 alle 21:35 nella categoria A A - I FORUM APERTI DI LETTERATITUDINE, OMAGGI, RICORRENZE, ANNIVERSARI E CELEBRAZIONI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.

a 25 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

a 25 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

a 30 anni dalla morte

(partecipa con un tuo commento)

...MARIO LUZI

...MARIO LUZI

Commenti recenti